JFCファクトチェック指針

日本ファクトチェックセンター(JFC)は、国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の原則規定を参考にファクトチェックガイドラインを定めて、公正な事実の検証に努めています。詳細はこちらのリンクから確認できますが、このページではその概要や実際の検証の方法論・判定基準を説明します。

そもそもの「ファクトチェックとは何か」についてはこちらをご覧ください。

ファクトチェックの定義

JFCは独自に定めたファクトチェックガイドラインに従って、検証を実施します。

JFCのガイドラインでは、ファクトチェックを以下のように定義しています。

言説に含まれる事実について、客観的な事実により検証し、正確性を評価すること(JFCファクトチェックガイドライン)

主にインターネットで拡散する言説を対象に、その重要性や影響を考慮して検証し、ユーザーからの提案も受け付けます。

検証対象をどう選ぶか

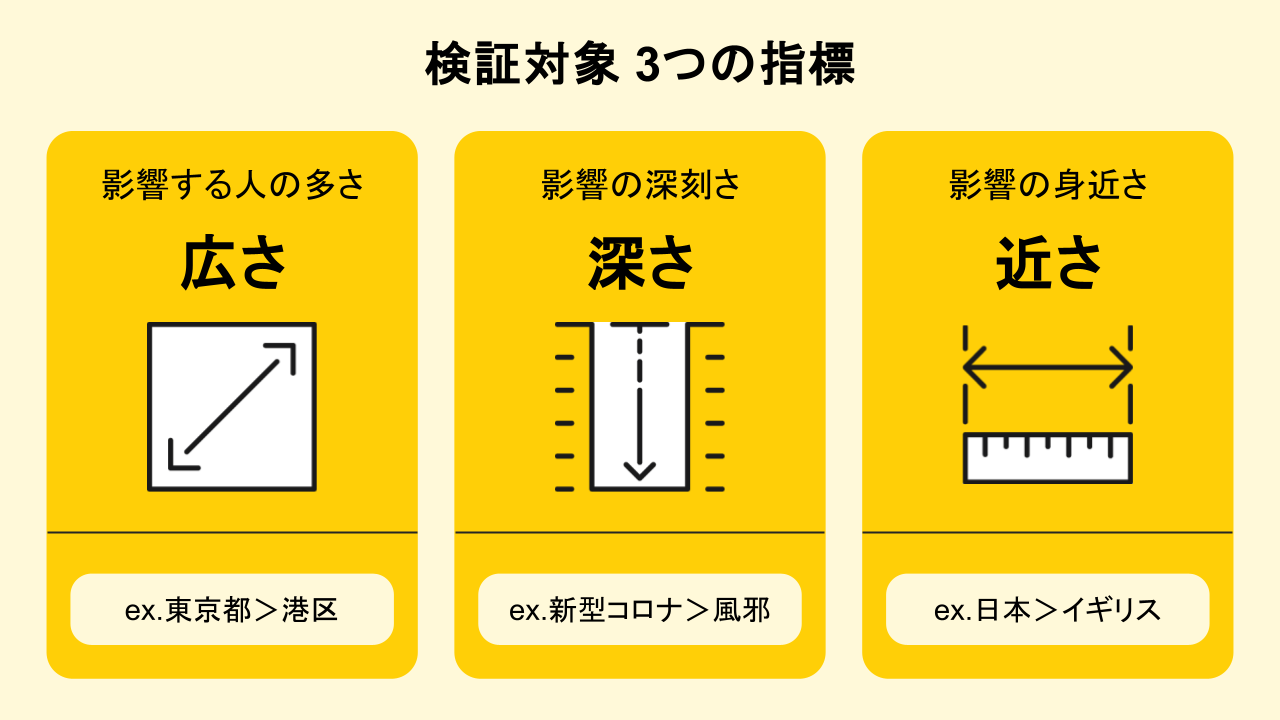

世の中に無数にある言説のうち、JFCでは3つの指標をもとに、検証対象を選んでいます。影響する人の多さ=「広さ」、影響の深刻さ=「深さ」、影響の身近さ=「近さ」です。

影響する人の多さについては、SNS上の拡散数や動画プラットフォーム上のビュー数などを見ています。また、LINEアカウントや情報提供窓口など、ユーザーからの情報提供も参考にしています。

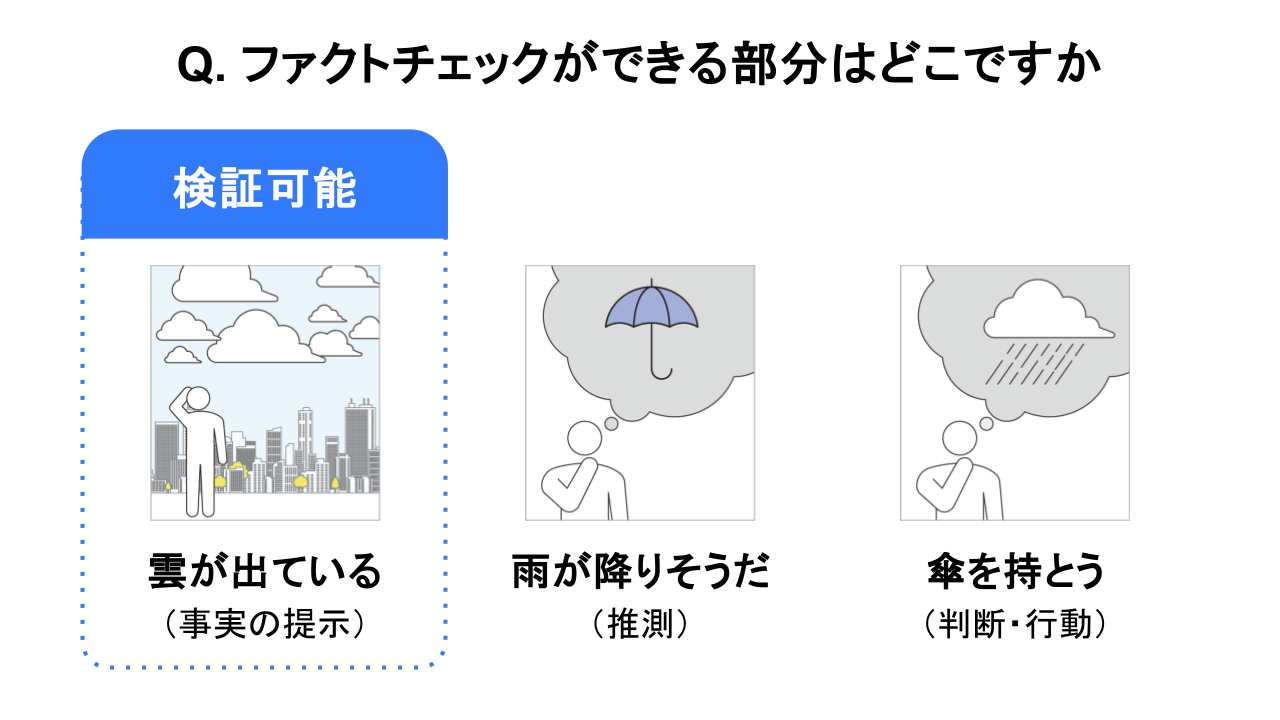

「ファクトチェックとは何か」の記事でも解説したように、ファクトチェックの対象となるのは意見(オピニオン)ではなく、公開されている言説の中で「事実(ファクト)」と提示されている部分です。

「雲が出ている。雨が降りそうだ。傘を持って行こう」という言説があるとして、「雲が出ている」という事実の提示部分を検証します。

検証の方法論

ファクトチェックは、信頼されなければ意味をなしません。客観的・科学的な証拠に基づき、公正かつ多角的に実施します。情報源や検証プロセスは可能な限り開示して、ユーザーも自ら検証を再現できるようにしています。

客観的・科学的な検証

検証の根拠とする情報源の客観的・科学的な信頼性を担保し、専門家の意見を引用する際には、その専門家の信頼性の高さも含めて明らかにする。

情報源の開示

「関係者によると」などの匿名情報には極力頼らず、問い合わせ先や資料のリンクなどを明示する。ユーザー自身も検証の根拠を確認することで、第三者として独自に検証できるようにする。

文脈の説明

検証の信頼性を高め、ユーザーの理解を助けるためにも、必要な周辺情報にも触れる。

簡潔な構成

冗長な文章は読まれない傾向が強いため、検証は「対象」「検証過程」「判定」の構成で簡潔にまとめる。

判定基準

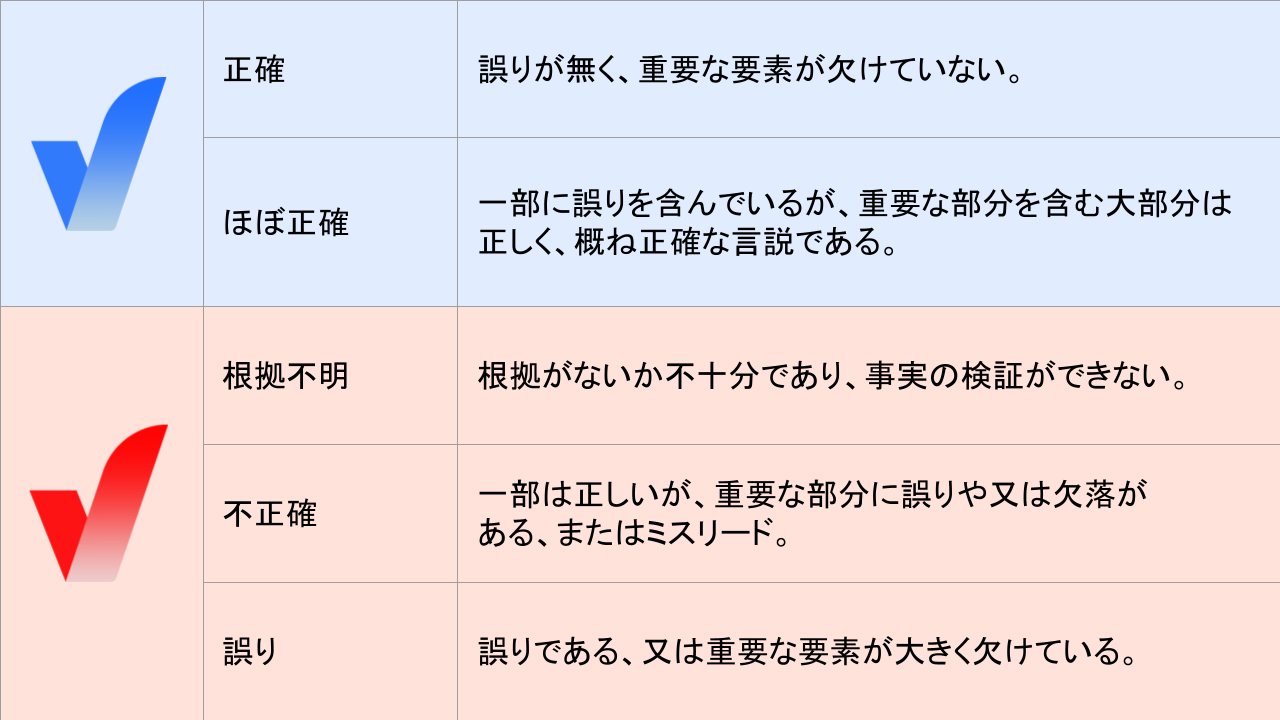

JFCのファクトチェック判定基準は、以下の通りです。

根拠不明は不正確や誤りよりも、問題の深刻さが薄いというわけではありません。例えば、「地球は闇の勢力に支配されている」という陰謀論は、荒唐無稽で根拠不明です。検証しようとすると、闇の勢力はないという根拠を示す「悪魔の証明」に陥ります。

根拠不明だから誤りよりはマシ、というわけではなく、根拠不明な言説を拡散させる人がいたら、それは問題だと理解する必要があります。

実際には正確とほぼ正確、ほぼ正確と不正確、不正確と誤りなど、判定に迷う事例が数多くあります。編集部内で議論し、運営委員会の意見を取り入れながら、公正なファクトチェックに取り組んでいきます。

訂正・修正・更新について

JFCではIFCNが定める倫理綱領に基づき、「オープンで誠実な訂正」を実施します。外部からの指摘などで、判定結果に影響を与えるような誤りに気づき、訂正が必要と判断した際には、訂正した箇所がわかるように訂正を実施し、訂正理由も出来る限り開示します。

判定結果は変わらない誤字・脱字などについては、その状況に応じて「修正」など訂正に準じた対応をします。誤りではないけれど、時間の経過で状況が変化した場合(災害時の被害報告の拡大など)は「更新」などで対応します。

ロゴ(チェックマーク)に込めた意味

ロゴのチェックマークは赤、青、黄色の3種類。誤った情報、不正確な情報、根拠不明な情報には赤を、正確さが確認できる情報には青のマークをつけます。普段のロゴを黄色にしたのは、自分が目にした情報に対して、まずは立ち止まってほしいという意味を込めています(デザイン:星野美緒)。

修正

2024年7月24日

判定基準について「根拠不明」を黄色から赤色に変更し、説明文もそれに準じて修正しました。