JFCリテラシー講座3:情報の発信者にも受信者にもバイアスはある

日本ファクトチェックセンター(JFC)では、リテラシー講座に先立ち、情報の真偽を検証するファクトチェック講座を公開しました。即効性がありますが、情報氾濫時代をより広い観点から見るには、リテラシーに関係する幅広い知識が不可欠です。

3回目に紹介するのはバイアス(偏り)について。誤情報/偽情報を問題視する前に、そもそも私達自身が情報を間違って理解しがちだという点について解説します。

私達は認知バイアスで間違い続ける

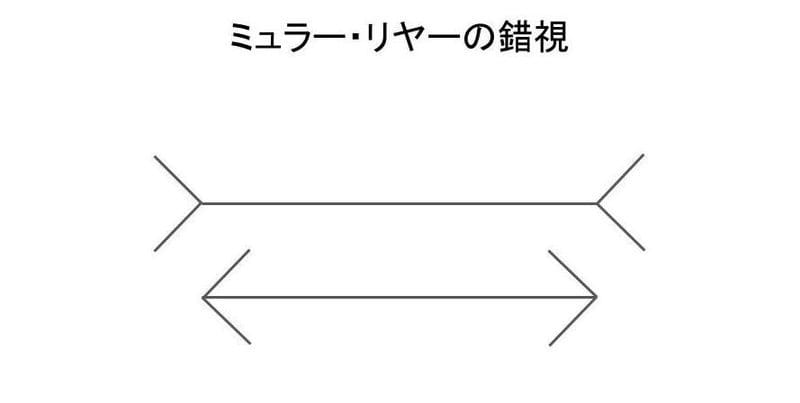

この図を見たことがある人は多いでしょう。同じ長さの線分なのに、向きの異なる矢印がつくと、下の線分の方が短く感じてしまいます。「ミュラー・リヤーの錯視」と呼ばれる現象です。

私たちの認知は正確ではありません。線分の長さですら間違えます。私たちのものの見方や判断は、偏りから自由ではありません。こうした偏りを「認知バイアス」と呼びます。

60の認知バイアスを紹介した「認知バイアス事典」(情報文化研究所)では、認知バイアスについて「偏見や先入観、固執断定や歪んだデータ、一方的な思い込みや誤解などを幅広く指す言葉」と説明しています。

都合の良い情報に着目し、不都合な情報を無視するチェリー・ピッキング、相手の主張を単純化・極端化して歪めた主張に反論する藁人形論法、優れている点(劣っている点)を見つけると他の点も優れている(劣っている)と考えがちなハロー効果、自分の所属する集団やメンバーを高く評価する内集団バイアス…、誰しも身に覚えがあるバイアスが並んでいます。

その中の一つが、確証バイアスです。

確証バイアスの虜にならないために

前述の「認知バイアス事典」では、確証バイアスについて「自分の考えや仮説に沿うような情報のみ集め、仮説に反するような情報は無視する傾向のこと」と説明しています。

同じような意味合いを持つチェリー・ピッキングが「特定の意見などを補強するために意識的に有利な情報・証拠を選ぶ行動」を意味するのに対し、確証バイアスはより広い意味で「無意識的な部分も含めて自説に有利な情報を集める傾向」を意味します。

JFCリテラシー講座1回目で紹介したフィルターバブルやエコーチェンバーは、確証バイアスと相性が良く、自分が好む情報のみを通すフィルターの中で、同じような意見がエコーし(響き合い)、確証バイアスによって自説は補強されていき、極性化に繋がる恐れもあります。

では、この負のスパイラルに陥らないためには、何が必要でしょうか?

情報を吟味する「システム2」を起動させる

ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン氏のベストセラー「ファスト&スロー」に、そのヒントがあります。

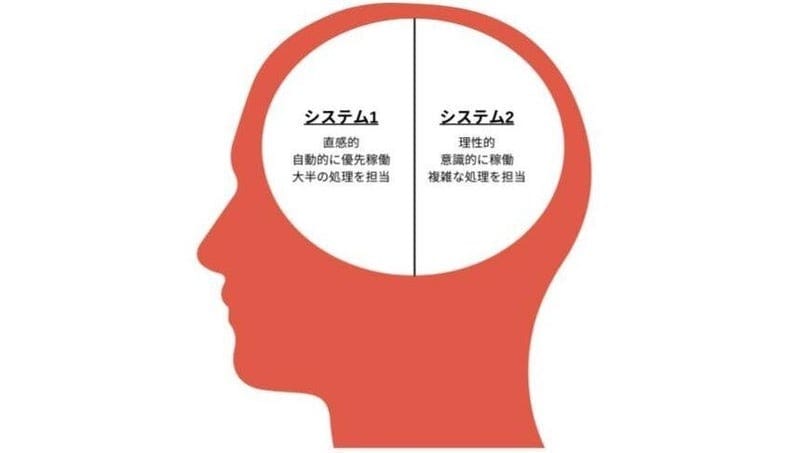

私達の脳の中には、2つの思考モードがあると言われています。システム1とシステム2です。同書は以下のように説明しています。

システム1: 自動的に高速で働き、努力はまったく不要か、必要であっても僅かである。また、自分のほうからコントロールしている感覚は一切ない。

システム2: 複雑な計算など頭を使わなければできない困難な知的活動にしかるべき注意を割り当てる。

人は誰しも、日々大量の情報に接し、様々な判断をくださなければなりません。なので、多くの事柄についてシステム1を自動的に働かせます。本の中では、以下のような事例を挙げています。

・突然聞こえた音の方角を感知する。

・「猫に〇〇〇」という対句を完成させる。

・2 + 2の答えを言う。

・簡単な文章を理解する。

・「几帳面でもの静かでこまかいことにこだわる」性格は、ある職業のステレオタイプに似ていると感じる。

こうしたことは、私たちにとって特段の努力を要しません。だからこそ、思い込みによる誤りに陥りやすいとも言えます。

カーネマン氏はシステム1と2について、次のように説明しています。

システム1はだまされやすく、信じたがるバイアスを備えている。疑ってかかり、信じないと判断するのはシステム2の仕事だ。しかし、システム2はときに忙しく、だいたいは怠けている

努力無しで自動的に高速で働くシステム1ではなく、システム2で情報をじっくり吟味して判断する。JFCリテラシー講座の2回目で紹介したクリティカルシンキング(吟味思考)とも繋がる話です。

誰もが抱えるバイアスとどう向き合えばよいか。JFCは、社会心理学が専門の中央大学の安野智子教授に話を伺いました。

インタビュー:安野智子・中央大学教授

人は自分に有利な判断をしてしまいがち

Q:情報に向きあう人間の心理にあるバイアスとは何でしょう。

安野:直訳すると「偏り」です。私たちが持っている判断の癖やそれによって生じる偏りを意味します。

そのバイアスは、情報を受け取る側、送る/作成する側の両方にあります。

受け取る側のバイアスとしては、認知的な要因によるバイアスと動機的な要因によるバイアスがあります。認知的な要因というのは、私たちの認知システムに備わっている制約、あるいは限界です。

私たちの認知能力には制約があり、多くのことを一度には処理できません。

自分にとって重要ではないと思ったことや、別のことに注意が向けられている時には、どうしても十分な認知資源を割くことができない。

手に入れられるはずの情報を取りに行かなかったり、情報を十分に吟味しなかったり、きちんと処理しなかったりというようなことが起きるわけです。ある意味、脳は「怠けもの」ですから、意識せずとも手抜きをしがちです。

もう一つの動機的な要因によるバイアスとは、「こうありたい」「こうあってほしい」という動機に基づく歪みです。

自分が成功したときは「私の能力が高かった」「私は努力した」と自分の内面に原因を帰属し、自分が失敗したときは「課題が難しかった」「運が悪かった」などと外的要因に原因を帰属する例が挙げられます。これは、自己高揚バイアス、あるいは自己奉仕的バイアスといいます。

人間は自尊感情を保ちたい生き物なので、気が付かないうちに、自分に有利な判断をしてしまいがちなのです。

Q:送る/作成する側にはどういうバイアスがあるのでしょうか。

安野:送り手側のバイアスとしては、例えばニュースにおいて、絵になる情報や注意を引く情報ばかりで映像を構成しやすいなどの歪みを生む可能性があります。

人を騙すつもりがなくても、ニュースバリューがあると思われたものが報道されやすい。あるいは嘘ではないけれど、切り取り方によって本来とは違う形で受け取られるミスリードの危険性もあります。

さらにネット上では、アクセス数を稼ぐために、事実かどうかはともかく、とにかく注目される、興味を引く情報が掲載されてしまうことも問題です。

敵対的メディア認知と選択的な情報接触

Q:完全に客観的に情報を扱うことは不可能ということですか。

安野:とても難しいと思います。関心がないトピックなら十分な情報収集や検討もしませんし、強い関与があるトピックでは、自分があらかじめ持っている知識や態度の影響を受けます。

敵対的メディア認知という現象があります。中立的なニュース報道であっても、敵対する陣営の支持者は、それぞれ「このニュースは相手方に偏向している」と思ってしまう現象です。同じニュースを見ているのに、です。

私たちは自分が持っている知識のなかで、その情報の「確からしさ」を確認しようとする傾向があります。自分が持つ知識や経験に合っていれば正しい、そうでなければ間違っていると思ってしまうところがあります。

つまり、何が正しいか正しくないかの「確からしさ」は、私たちを取り巻く情報環境と私たち自身のバイアスの中で形成されていきます。

こうしたバイアスは、関心のあること、見たいものを見ようとする選択的な情報接触によって強められる可能性があります。

自民党支持者は自民党に好意的な情報にふれたいと思うでしょうし、共産党支持者は共産党に好意的な情報にふれたいと思うでしょう。周囲の親しい人からの情報にも、一種のフィルターがかかっています。

情報源の選択肢が多いほど、選択的接触はしやすくなります。その意味で、インターネットという情報空間は、選択的な情報接触をしやすい環境です。

主体的な選択的接触ばかりではありません。閲覧履歴や、個人属性、ソーシャルメディアによって情報がリコメンドされるように、アルゴリズムが勝手に情報をパーソナライズしてしまいます。

しかも自分のアカウントでしか情報を見ていないので、そうした偏りに気づきにくくなってしまうのです(JFCリテラシー講座1を参照)。

自分で管理できていると思ってしまう「幻想」

Q: 自分にそのつもりがなくてもフィルターバブルによって、情報を選択されてしまう現象ですね。

安野:人間には、コントロール幻想というものもあります。自分でコントロールできないものに対しても、能動的に管理できていると思ってしまう。情報についても同じことが起きている可能性があります。

自動的に提示されているだけの情報を、自分が選び取っているという幻想を抱いてしまっているのでは。

感情がバイアスを強化していく

Q:バイアスに気づかず、情報への接触や理解が歪んだままでいるとどのような影響があるのでしょうか。

安野:気が付かないうちに、自分の情報環境が一つの方向に偏っていき、より極端な方向に行くことが危惧されています。特に注意すべきなのは、感情がバイアスを強化していくことです。例えば、怒り。許せないという感情です。

2016年米大統領選で、クリントン候補が人身売買に関わっているという虚偽情報が流れ、信じた人が犯行現場とされたピザ屋に銃を持って乱入する事件が起きました。

ポジティブあるいはネガティブな感情は情報処理に影響を及ぼすのですが、特に怒りは拙速な判断を促進しやすいようです。そういう感情を喚起する情報には気をつけた方がいいです。

私たちはみんな騙されやすい。それは悪いことではなくて、私たちの限られた認知資源の中で情報処理をしていく過程で仕方がないことでもあります。

苦しんでいる人がいるから許せない。間違ったことは許せない。そう思う感情は人として当然のことだと私は考えます。一方で、そういった心を利用する人達もいることには、気をつけておく必要があると思います。

繰り返し見聞きすること、理解しやすいことに誰しも騙される

Q:バイアスの虜にならずに、より広く情報を見ていくにはどうしたら良いのでしょうか。

安野:虚偽情報や誤情報に惑わされないための方法の1つは、正しい知識を持つことです。コロナ禍では「中国からの物流が途絶えてトイレットペーパーが不足する」といった虚偽情報も流れましたが「日本のトイレットペーパーはほぼ国産品である」ということを知っていれば、そのようなウソには騙されにくくなります。

ただし、巧妙な虚偽情報は「一部、事実を含んでいる」ことに注意する必要があります。たとえ知識がある人でも、虚偽情報に繰り返し接触すると、それが真実であるかのように見えやすくなってしまいます。繰り返し接触することで、認知的な流暢さが高まるためと考えられます。

ネット上でも現実世界でも、虚偽を拡散するテクニックとして、「根拠がなくても繰り返し述べる」ということがありますが、これもそうした効果を狙ってのことです。

「理解しやすい」ことは信じてしまいやすい。視覚・聴覚などの刺激を伴ったわかりやすいメッセージや大きな声などに騙されやすくなるのも、なじみのあるストーリーに乗った話を信じやすいのも同じ理由です。

困ったことに、この幻想の事実(illusory truth)効果はかなり強力で、正しい知識を持っている人でさえも騙されてしまうことが報告されています。

Q: 対策としては何があるんでしょうか?

安野:メッセージを受け取る際に「正しいかどうか」に注意するようにすると、こうした幻想の事実にも騙されにくくなるという研究もあります。虚偽情報の拡散で利益を得ている人たちは、さまざまなテクニックを駆使していることに注意してください。

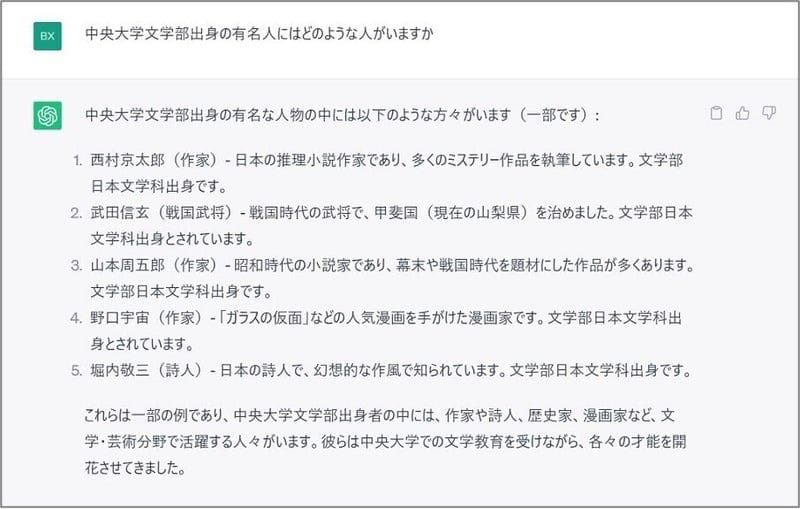

意図的な虚偽情報だけではなく、悪意のない誤情報にも気を付けなくてはなりません。最近話題の生成AIによる「嘘」も問題になりうると思われます。

日本語の学習が蓄積されれば、今後改善していく可能性はありますが、責任を持たないAIの出力内容を判断するのは私たち自身です。画像の例のように、見てすぐわかるような、明らかな嘘ならまだよいのですが、もっともらしい「嘘」を見破るのは難しいと言わざるを得ません。

まずは一歩引いて考える

Q: 大量の情報の中で常に注意することは非常に難しいです。

安野:いくら注意しても、騙されてしまうことはあります。私たちは能力がないから騙されやすいのではなく、人間がもともと持っているバイアスや現在の情報環境の中で、誰でもいつ騙されても不思議ではない、と認識していることが重要です。

いろいろな情報を早く集めて早く反応しなくてはいけない忙しい時代(JFCリテラシー講座1を参照)が、立ち止まることを難しくさせています。それでも、一歩引いて考える。まずは立ち止まることが重要です。

騙されないようになることはとても難しい。けれども、私たち自身が騙さない側に回ることはできます。確実でない情報を安易に拡散しない。誰かを攻撃するような情報を安易に広げない。これは、今からでもできることです。

まとめ

情報を発信する側にも、受信する側にもバイアスがある。まずはそれを認識し、立ち止まることが重要だと安野教授は指摘します。これはJFCリテラシー講座2で解説したクリティカル・シンキングと共通する思考方法だと言えるでしょう。

では、クリティカル・シンキングを意識し、バイアスを理解したうえで、実際にどのように情報に接していけばよいでしょうか。次回は実践方法について解説します。

講座目次

1: 情報氾濫の時代に検証より重要な能力

2: クリティカルシンキングで自分自身も吟味する

3:情報の受信者にも発信者にもバイアスはある

著者略歴

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。