JFCリテラシー講座4: 健全な吟味に活用するためのリテラシー教育

前回のJFCリテラシー講座3で解説したように、私達はみな、バイアスがあります。情報を発信する側にも受信する側にも。そのため、客観的で正確な情報発信も、内容の客観的・正確な理解も簡単ではありません。

結果として、すべての情報に疑心暗鬼になる人もいます。しかし、「何も信じない。外部からの情報は受け取らない」という姿勢では生きていけません。情報を健全に吟味し、真偽を見極めるにはどうしたらよいでしょうか。

すべての情報は再構成されている

JFCリテラシー講座2では、山脇岳志スマートニュースメディア研究所長が「すべてのメディアメッセージは再構成されていると意識する」ことを指摘していました。

「マスゴミは情報を切り取る」という批判がありますが、切り取るのはマスコミだけではありません。人は何かを他者に伝えようとするとき、情報を切り取って伝えます。自分が見聞きした事柄を、そのまま100%人に伝えることは不可能に近いからです。

自分が読んだ本、旅行で目にした風景、人から聞いた話...。それが何であれ、他者に伝えるときは、印象的な部分を切り取り、まとめ、再構成して伝えます。

再構成する際に、強く印象に残ったところ、自分にとって都合の良いところを意識的・無意識的に選んでしまうということは、誰にでも経験があるでしょう。そこにJFCリテラシー講座3で解説したバイアスが影響しています。

だからこそ、クリティカルシンキング(吟味思考)が重要だということは、講座2で見てきた通りです。

すべてのニュースは偏っているのか?

政治や経済、文化やスポーツ、事件・事故や災害など、重要な情報の多くを私たちはニュースを通じて知ります。ニュースを配信する報道機関の記者や編集者にも当然、バイアスはあります。では、すべてのニュースはバイアスによって偏っているのでしょうか。

アメリカでニュースリテラシー教育に取り組むNPO「News Literacy Project(NLP)」は、ニュース発信におけるバイアス=偏りとはなにかについて、以下のように説明しています。

ニュースメディアバイアスとは、ある問題や出来事について、一方に好意的な仮定や意見または解釈が、不公平または歪曲した形で、報道を歪めてしまうこと(日本語訳は筆者)

バイアスはすべての人間にある。それが報道を歪めることがニュースメディアバイアスであり、ニュースメディアは自分たちのバイアスによって、不公平や歪曲をした形で報道を歪めないように努力する必要があります。これが難しいことは、自分自身を振り返ってみても理解できるでしょう。

また、NLTはニュースとそれ以外のコンテンツを区別することの重要性を指摘しています。TwitterやYouTubeやTikTokなど、様々なプラットフォームで多くの人や組織が情報発信をしていますが、その多くは公平性を重視するニュースとは異なり、自分の意見を表明するものです。

ニュース報道とオピニオン報道の違いとは

ただし、報道の中にも公平性とは異なる観点から発信されるコンテンツがあります。オピニオン(意見)です。これはニュースとは区別されます。

オピニオン報道とは「議論を喚起するための視点を提供するもの」、ニュース報道とは「読者や視聴者を説得するのではなく、情報を提供するもの」とNLTは説明しています。

オピニオン報道について、NLTはこうも説明しています。

公平であることが重要な要素であるニュース報道と異なり、記者個人の視点が重要で、視聴者に対して、その意見が正しいと説得を試みる。

ただし、オピニオンを構成する一つ一つのデータに関しては、当然、自身のバイアスで歪めずに公平で客観的に分析し、論理を構成する必要がある。(日本語訳は筆者)

一方で、ニュース報道についてはこう説明します。

公平で、正確で、多様な声を包摂するべきであり、同時に記者自身の意見は入れない。この種のストレートニュースやハードニュースと呼ばれる記事の主な目的は、問題や出来事を正確に表現することだ。関連する事実をできるだけわかりやすく、公平な方法で伝える。そうすることで、視聴者は左右されることなく、自分なりの結論を導き出すことができる。(日本語訳は筆者)

公平なニュース報道をするために、ジャーナリストは自分の意識的・無意識的なバイアスの影響を排する必要があります。NLTはこう指摘しています。

私たちの中に、真に客観的な人間などいるでしょうか。私たちは多様な経験や視点を持ち、皆、誤りを犯します。しかし、ジャーナリストとして私たちができること、また、そうでなければならないことは、事実や情報を収集し、提示するうえで公正であることです。(日本語訳は筆者)

公正であるべきニュース報道にも偏ったものがあることは事実です。個々の報道について、自分自身で立ち止まってニュースの正確性を確認することはとても大切です。しかし、個人の書き込み、オピニオン報道、ニュース報道などを区別せずに「すべての報道が偏っていて、それを批判する側は正しい」と考えてしまうことは視野を狭めます。

では、リテラシー知識を活用しつつ、情報を健全に吟味するには具体的にどうしたら良いでしょうか?

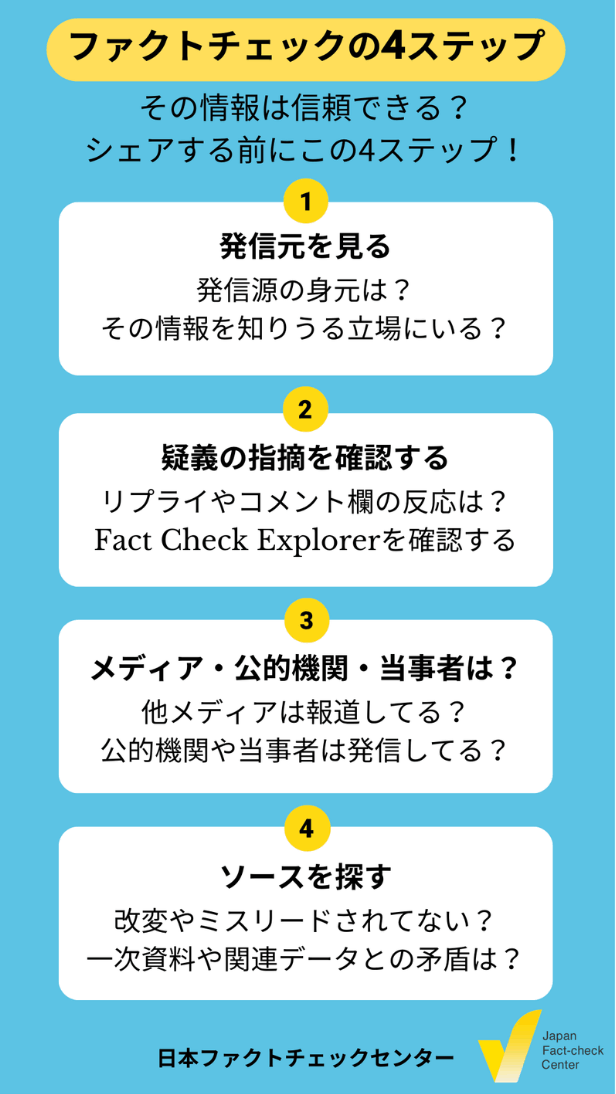

リテラシーを『検証の4ステップ』に活かす

JFCリテラシー講座1で学んだ情報氾濫時代のキーワードや、講座3で学んだバイアス、そして、講座4で解説したニュース報道やオピニオン報道とそれ以外の違いなどを理解した上でなければ、講座2で解説したクリティカルシンキング=吟味思考を健全に働かせることは不可能です。

JFCファクトチェック講座3で学んだ検証の4ステップに沿って、実際にリテラシー講座で学んだ知識の活用方法を見ていきます。

ステップの1つ目、発信者を調べる際に、リテラシー講座4で学んだニュース・オピニオンやそれ以外の区別を知っておくことが助けになります。

リテラシー講座1で学んだ「誤情報/偽情報を発信・拡散する4つの意図」を踏まえると、ステップ1だけでなくステップ2の疑義の指摘の確認にも役に立ちます。リテラシー講座2や4で学んだ「すべてのメディアメッセージは再構成されている」という前提を踏まえると、疑義を指摘する側も間違っている可能性があることに気づくはずです。

リテラシー講座1で学んだ様々なキーワードや、3で解説されているバイアスは、4つのステップのすべての局面で役に立ちます。他の発信者やソースを探す際に、自分の都合の良いものばかりを意識的・無意識的に選んでいないか。フィルターバブルやエコーチェンバーに入っていないか。これらの概念を知っていくことが、より深い吟味を可能にします。

では、リテラシーについて学ぶ側だけでなく、教える側は何に注意すれば良いでしょうか。

学校現場などでメディアリテラシー教育に取り組むリテラシー向上の実践に長年取り組んできた、元ジャーナリストで白鴎大学特任教授の下村健一さんに、インタビューしました。

下村健一さん「否定よりも足し算を」

「ソウカナ」で実践するリテラシー

Q:教育現場でまず教えることは何でしょう。

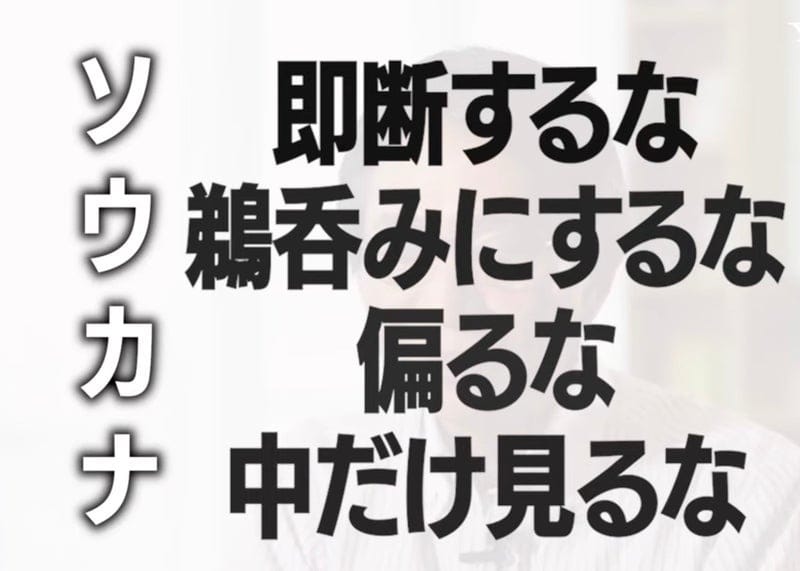

下村: 子どもたちに最初に教えるのは「ソウカナ」です。「即断するな・鵜呑みにするな・偏るな・中だけ見るな」の頭文字ですね。

「即断するな」は、とにかく一旦止めること。すぐに信じてしまうとその情報をもとに行動してしまうし、後から間違いを認めにくくなってしまうから。

「鵜呑みにするな」は、情報の事実描写の部分だけでなく、発信する人の意見や印象もごっちゃにしてまるごと受け取らないようにという注意。

「偏るな」は、他の見方はないか。立場や角度、順序、重心などを変えてみたら同じ情報がどう見えるだろうかと考えてみること。

「中だけ見るな」は、一部分だけにスポットライトを当てたその情報だけでなく、その周りに隠れている部分がないか視野を広げることです。

この4つに気をつけるだけで、不確実な情報に惑わされる「情報災害」を完全に防災できないとしても、かなり減災はできるはずです。

「危機感を持て」は正常性バイアスに邪魔される

Q:情報環境の変化に伴って、メディアリテラシー教育も変わっているのでしょうか。

下村:去年と今年と比べても切迫性が全く違ってきています。情報社会を車社会に例えると、アクセルを1ミリ踏むだけで時速500キロ出るような車が次々と開発され、誰でも運転していいような状態になっています。

ChatGPTの急伸がいい例です。情報の交通安全を教えるメディアリテラシー教育のノウハウも大きく進化させないと事故は防げない。極めて可能性と危険性に満ちた状況が来たと感じています。

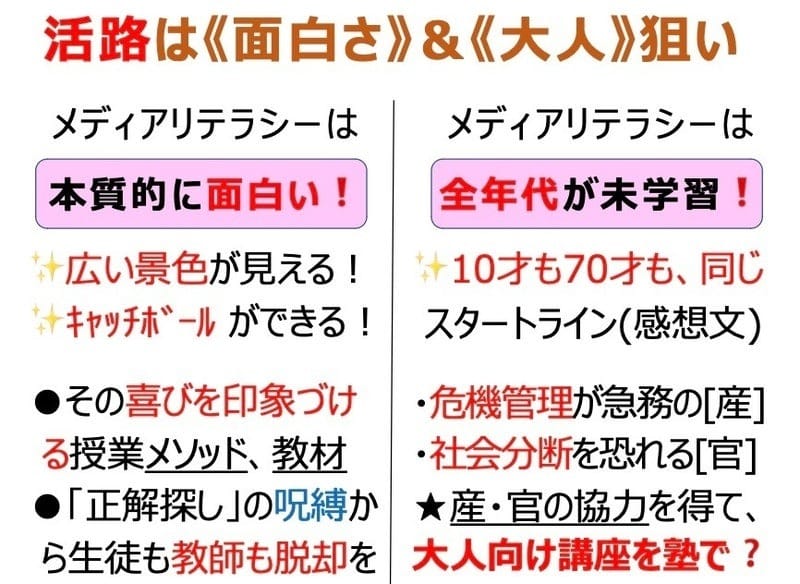

デジタルネイティブの若者も含めて誰もが遭遇したことのない新たな状況に日々直面しつつあります。未体験という意味では、若者も高齢者も同じになってきています。

Q:メディアリテラシー教育をする側は、どうすれば良いでしょう。

下村:もはや判断力をつけましょうとか、眼力をつけましょうというのは無理です。これだけのスピードで非常によくできたフェイクが出てくると、「判断しよう」と立ち向かうよりも、まず保留しようという受け止め方を確実に身につけることだと思います。

何か見たり聞いたりした瞬間にまず保留する。イエス・ノーをジャッジしない。これを徹底的に教えていくしかない。これは実は大変なことです。思わずジャッジしたくなる精巧さで偽情報も出てくるようになっていますから。スピード違反で突っ走る情報のペースに巻き込まれず、とにかく引き止めて制限速度内で吟味しよう、と。

あともう一つ。これまではメディアリテラシーを身につけないと危ないよと、警鐘を鳴らす話をしてきました。しかし、興味がない人に「危機感を持て」というのは通じなかった。危ないぞと言われても、まぁ自分は・今日は大丈夫だろうと考えてしまう正常性バイアスが働いて反応しないんです。

代わりにどう訴えかけたらいいか。楽しいことや面白いことは、誰でもしたくなりますよね。だから「メディアリテラシーは面白い」という一点で攻めようと今私は思っています。

Q:これまではリテラシー教育は何が楽しくなかったんでしょう。

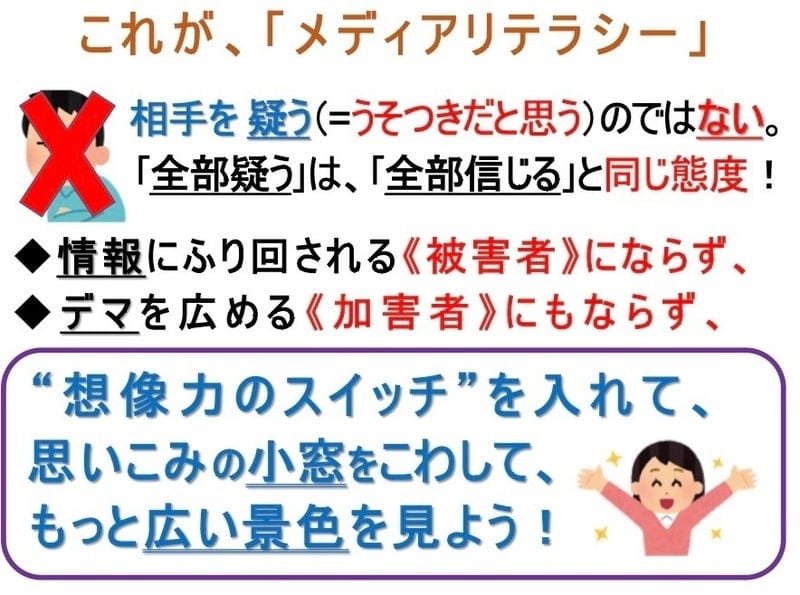

下村:クリティカルシンキングの「批判的」という言葉が、誰かに対してイチャモンをつける、という風に受け取られて、子供も大人も嫌がります。批判的にものを見ようと言った瞬間に拒否されてしまう。

だから、学術研究の場は別として、実地の教育の現場では私はもう批判的思考とかクリティカルという言葉を使いません。怪しげな初耳情報も排除するのではなく、一旦は受けとって、その上で、他に何があるか考えよう。つまり、足し算をしていこうと話しています。

相手を否定しない対応を教える

Q:「足し算をする」とはどういうことですか。

下村:小さい窓から狭い景色を見続けるよりも、窓枠を壊して広い景色を楽しもうよ、ということです。

親しい人が不確かな話をしてきたらどうしたらいいでしょう、という質問をよく受けるんです。「ママ友が陰謀論とかワクチンを打つ方が死ぬとか信じてるけれど、否定したら付き合いが気まずくなるかもしれない。どうしたらいいでしょう」と。

その時にすぐに否定して対案を提示するのはもうやめましょう、と。具体的にいうと、「いや」「そうじゃなくて」みたいな排除(引き算型)の接続語はやめて、「あと」「それに」など足し算型の言葉にして、相手が聞いても「自分を否定された」と思わないように話を進めていきましょう。

聞き流してないよ。ちゃんと受容してるよ。その証に、私も調べてみたよ。「そしたらこんな説も出てきたよ。どっちなんだろうね。一緒に調べてみようか」という形で持っていき、お互いの別々な小窓を拡げて一つの同じ大窓にしてから判断していくのです。

「ソウカナ」で即断しない・鵜呑みにしないというのは重要です。同時にそれが相手を否定するような「批判的」な言葉や態度に繋がらないような対応の仕方を身につける。それもメディアリテラシーではないでしょうか。

まとめ

メディアリテラシーを現実の生活に活かすためにどうすればよいか。クリティカルシンキングなどのキーワードを言葉として覚えるだけでなく、実際に情報に対応する際のステップに盛り込む必要があります。

そのうえで、下村さんは教育現場などでメディアリテラシーを教えてきた経験から、ポジティブな言葉でリテラシーを伝えていく重要性を指摘します。また「まずは保留する」という対応は、この連載でも繰り返し伝えているところです。

次回は最終回として、オンラインで提供されている国内外のリテラシー教育を紹介します。

講座目次

第1回 「情報氾濫の時代を生き抜く能力」

第2回 「リテラシーと吟味思考」

第3回 「バイアスとニュース」

著者略歴

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。