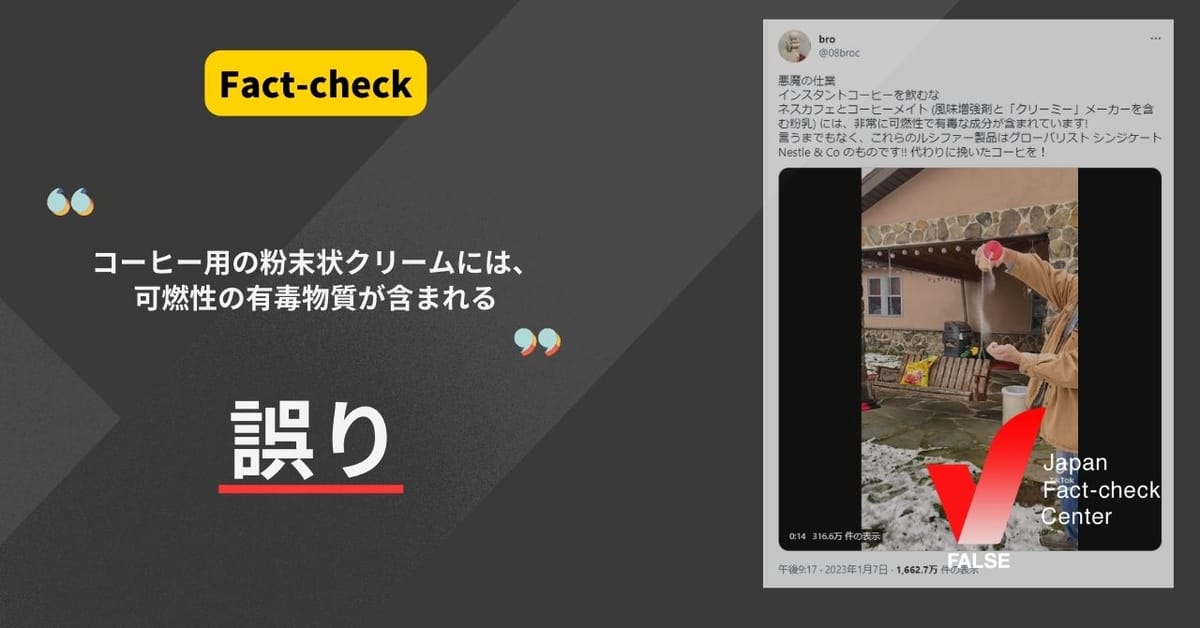

コーヒー用の粉末状クリームには可燃性の有毒物質が含まれている?【ファクトチェック】

「コーヒー用の粉末状クリームには、可燃性の有毒物質が含まれている」という言説が拡散していますが、誤りです。粉末を発火源に近づけると燃えることがありますが、有毒物質が含まれているわけではありません。

検証対象

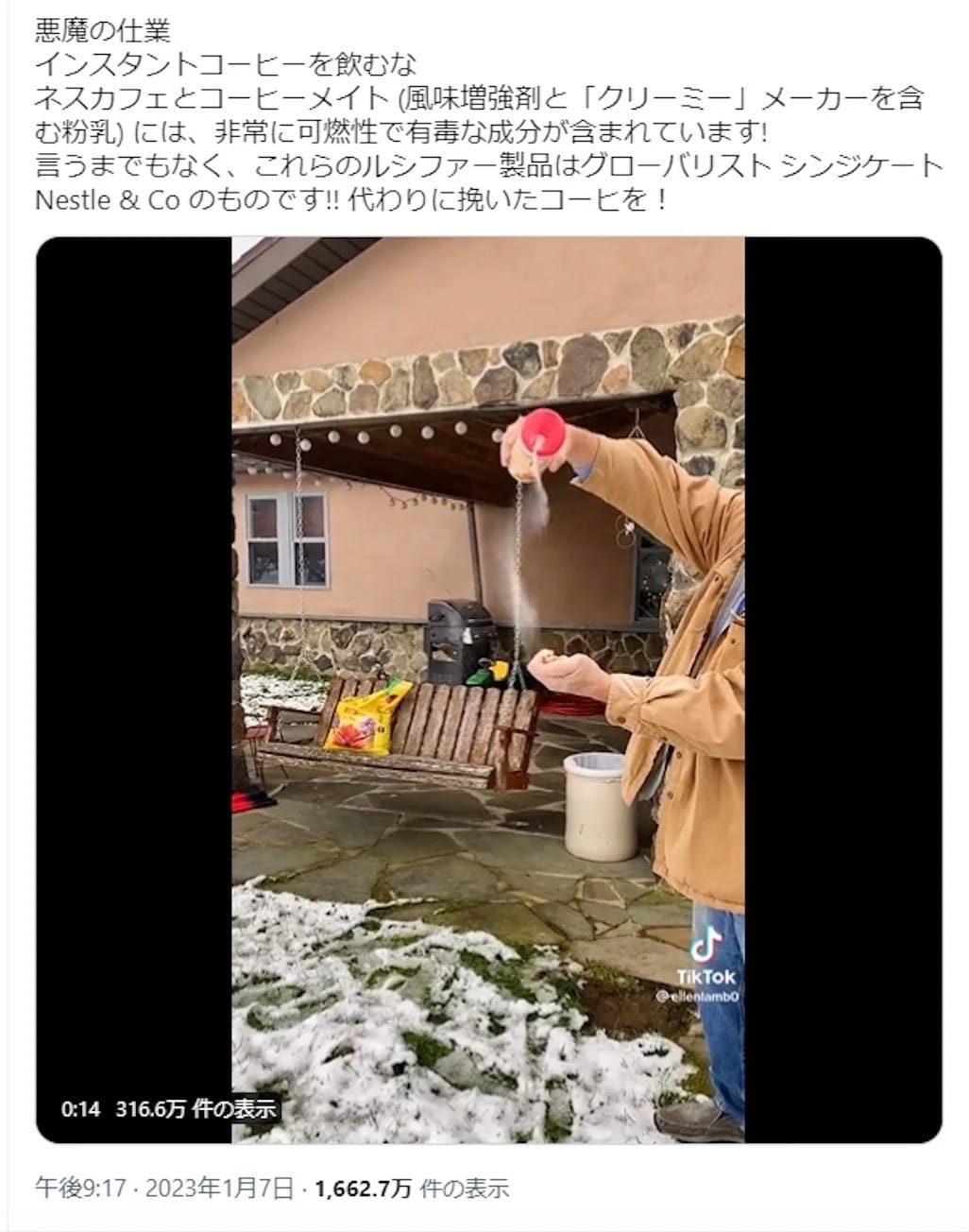

コーヒー用の粉末状クリームには可燃性があり、有毒な成分が含まれているという言説が拡散した(例1、例2)。コーヒーに入れる粉末らしきものが燃え上がる動画が話題を呼び、表示回数が2000万回を超えるものもある。

この情報に対して、動画の現象は「粉塵爆発」であるという指摘が多い。

検証過程

動画は粉塵爆発か

日本ファクトチェックセンター(JFC)は、動画中の現象について消防庁に問い合わせた。

消防庁総務課は「動画を拝見したところ、小規模な粉塵爆発と言えます」と説明する。また、「火の元で小麦粉や片栗粉などを使用する場合、誤って火の元に粉をまき散らせば粉塵火災が発生する可能性があり、動画のような行為は危険ですので、避けていただきたく存じます」と強調した。

厚生労働省のホームページによると、粉塵爆発とは、以下の3要素を満たして発生する火災や爆発音。急な発熱や急速な空気の膨張によって大きな被害をもたらすことがある。

1.空気中に一定濃度の粉塵(固体微粒子)が浮遊し、

2.発火源があり、

3.空気中に十分な酸素がある

イギリス安全衛生庁(HSE)は、粉塵爆発を引き起こす食品例として、乾燥ミルクやインスタントコーヒーなどを挙げる。また、引火して爆発を起こす濃度の限界「爆発下限濃度」はそこまで高くはないとも指摘する。

また消防庁の「粉塵火災の広報啓発用映像」によると、「穀物の粉や砂糖など、細かい粉末状のものであれば、この(粉塵爆発の)状況は起こりうる」という。動画ではコーンスターチを例に、粉塵爆発を実験する様子が紹介されており、粉塵となることで、可燃性が格段に増すことがわかる。

他の粉末状の食品一般と同様に、粉末状コーヒークリームには、粉塵火災や爆発を引き起こすという点で可燃性はある。

有毒物質は含まれているのか

では、粉末状のコーヒークリームには言説の主張のように「有毒物質が含まれている」のか。

今回の検証対象が名指しする製品の一つ、ネスレ社のCoffee mate(日本では製造・販売されていない)の原材料は次の通りだ。

“コーンシロップ固形分、水素添加植物油(ココナッツ、パーム核、大豆)、カゼインナトリウム(乳由来)、リン酸二カリウム2%以下、アルミノケイ酸ナトリウム、モノグリセリド、ジグリセリド、香料、アナトー色素”

食品衛生法によって日本では人体への健康上の問題がないと認められた食品添加物のみが使用を認められている。指定添加物と天然添加物(既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物)があり、いずれも「有毒物質」には該当しない。

Coffee mateの場合は食品添加物として、カゼインナトリウム(乳由来)、リン酸二カリウム、モノグリセリドとジグリセリドは乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)が指定添加物、アナト―色素が既存添加物にあたる。いずれも、指定添加物リストや既存添加物名簿から確認できる。

アルミノケイ酸ナトリウムについては、国際的な「アルミニウム摂取量の低減」の取り組みの進展と申請の必要性がなくなったことを理由に、厚生労働省は食品添加物としての指定申請を2019年1月8日に取り下げた。

指定申請が取り下げられたアルミノケイ酸ナトリウムは、輸入品も含めて食品添加物としての使用が認められていない。ただし、企業からの要請があれば、指定に向けた手続きが行われる可能性があるという。

JFCがネスレ日本社に問い合わせたところ、Coffee mateは「海外のネスレにて製造・販売を行っている製品」であって、食品衛生法の規制から、日本国内での製造・販売はしていないという。

アルミノケイ酸ナトリウムについては「指定添加物の指定に向けた要請をしたことや、その予定はございません」との回答だった。なお、ネスレ日本社ではコーヒー用の粉末状のクリームとして「ブライト」を商品展開しているが、アルミノケイ酸ナトリウムは使われていない。

判定

以上により、「コーヒー用の粉末状クリームには、可燃性の有毒物質が含まれている」という言説は、誤りと判定した。

検証:高橋篤史

編集:古田大輔、藤森かもめ

修正

「個体微粒子」は「固体微粒子」の誤り。修正しました。(2023年4月24日)

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。