JFCファクトチェック講座4:実践的な検索技術 効率的にソースを探す

「検証の4ステップ」で公的機関の発信を調べるにも、ソースを探すにも、最も役に立つのは「検索」です。インターネット利用者に必須の基本スキルですが、「サーチオペレーター」などの使いこなし方や便利な検索ツールの存在を知らない人がほとんどです。基礎から解説します。

検索の仕組みを理解する

皆さんは検索結果が並ぶ仕組みを知っていますか? ここでは最も利用され、様々な検索技術を活用して効率的にソースを探せるGoogleを例に解説していきます。

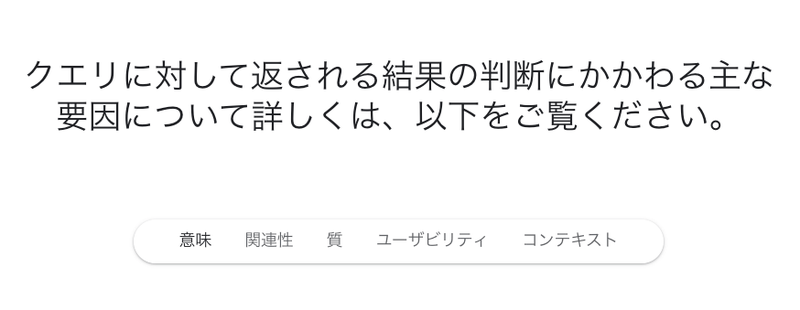

Googleには検索の仕組みについて詳しく説明しているページがあります。その中で検索結果がどのように選ばれているかについて触れているのが「ランキング結果」の項目です。

クエリとは、検索窓に打ち込む語句を指します。単語の組み合わせでも、文章でも構いません。Googleはそのクエリの意味を読み取り、関連性が高くて、質(専門性や権威性など)が良く、ユーザビリティ(読み込み速度など)が高いコンテンツを検索結果として順番に並べます。

コンテキスト(文脈)も重要です。Googleが例として挙げるのが「フットボール」。シカゴで検索するとアメリカンフットボールやシカゴ・ベアーズの情報が出てきますが、ロンドンで検索すればサッカーの情報が出てきます。

注意すべきは、Googleを含む全ての検索サービスは完璧ではないということです。ネット上には無数の誤情報/偽情報があり、検索結果のトップページにそれらが並ぶこともあります。また、検索クエリと関連性のある「広告」が表示されることもあります。それらの質が高いとは限りません。

だからこそ、検索結果をより質が高く、あなたが探している情報に絞り込んでいく技術が必要です。

検索結果を絞り込む

基本メニューを使った絞り込み

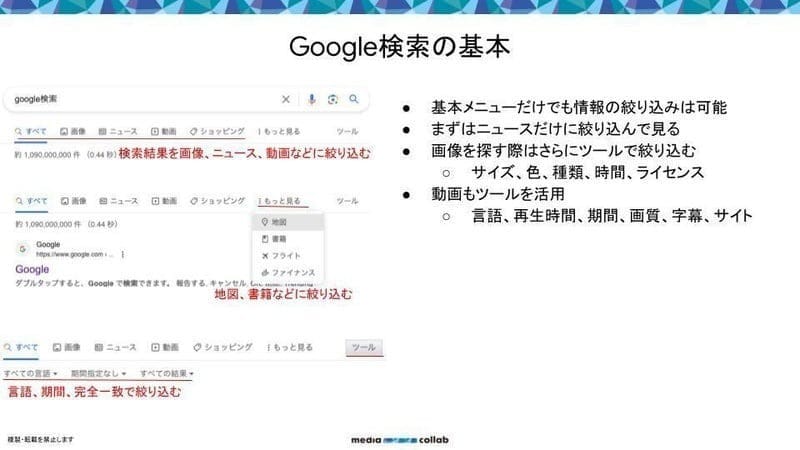

Googleの検索窓の下にある基本メニューだけでもある程度の絞り込みはできます。最も手軽で使いやすいのが「ニュースに絞った検索」。気になる話題について、新聞、テレビ、出版、ネットメディアなどがどう報じているかに検索結果を絞ります。

「期間指定」も使いやすいツールです。検索結果の上位には新しい情報が並ぶ傾向がありますが、ある話題についてある時期に絞って情報を収集することが可能です。

「高度な検索」を活用する

Googleの高度な検索を活用すれば、様々な要素での絞り込みが可能です。言語、地域、最終更新日時、サイト/ドメイン、検索対象の範囲、ファイル形式、ライセンスなどです。これらを使いこなせれば、自分が求める情報をかなりの確率で効率的に見つけることが可能になります。

この高度な検索を別の方法で使いこなすために必要なのがサーチオペレーターの知識です。これを学べば、応用を効かせて驚くような情報も見つけられるようになります。

サーチオペレーターを活用する

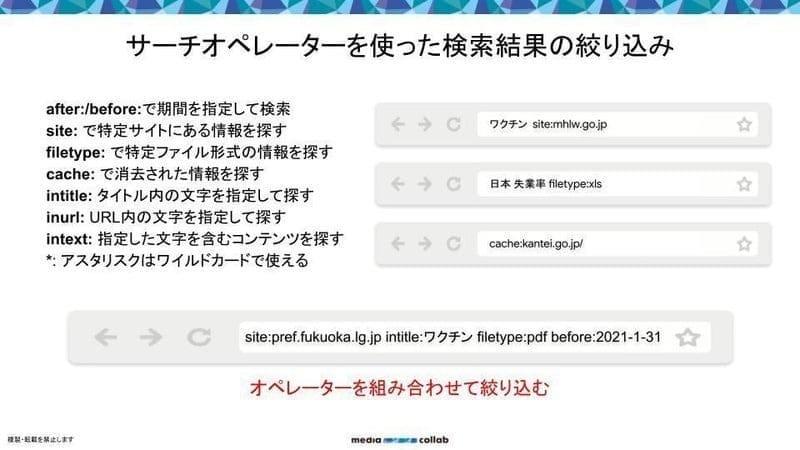

サーチオペレーターは、Googleの高度な検索で活用できるような絞り込みを検索窓に特定の文字や記号を打ち込むことで実施する手法です。使用頻度が高いものを挙げておきます。

- after: ある特定の日より後に絞る

- before: ある特定の日より前に絞

- site: ある特定のドメインに絞る

- filetype: 特定のファイル形式に絞る

- inurl: URL内の文字を指定して探す

- * ワイルドカード。どんな語句でも代用して検索する

これらはすべて組み合わせて使用することが可能です。例えば、上の画像で示している「ワクチン site:pref.fukuoka.lg.jp filetype:pdf before:2021-1-31」は「福岡県のサイト(ドメインはpref.fukuoka.lg.jp)で、ファイル形式がPDFで、2021年1月31日より前の、ワクチンに関する情報を検索する」という意味になります。

実践的な検索の手順

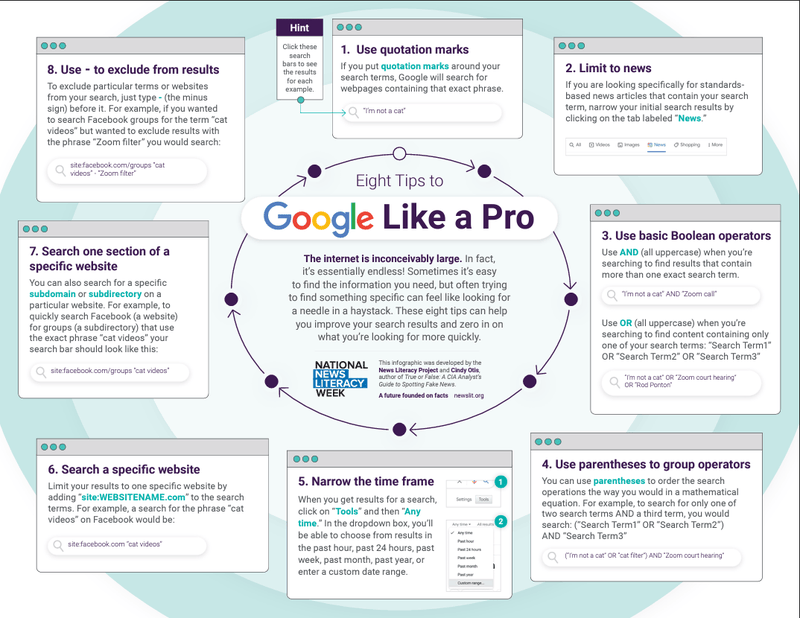

検索はあらゆる人にとって、重要性を増している技術です。ネットで公開される情報が増え、かつ、その中で信頼性の高い情報を見つける必要があるからです。アメリカでリテラシー教育にとりくむNews Literacy Projectは、中学1年生以上向けの教材として「Google Like a Pro(プロのように検索しよう)」を公開しています。

ここで紹介されている8つのヒントを翻訳すると、以下になります。

- 引用符を使う

- ニュースに限定する

- 基本的な検索オペレーターを使う

- 括弧を使って検索オペレーターをグループ化する

- 期間を区切る

- 特定サイトに絞る

- サブドメインに絞る

- -を活用する

ここでは、私自身が普段から使っている検索手順を紹介します。検索対象によって、いろんな検索のパターンがあるので順不同です。

site:でドメインを絞る

例えば、ワクチンであれば政府(go.jp)や厚生労働省(mhlw.go.jp)、世界保健機関(WHO、who.int)などの公式発表を最初に検索します。あらゆる情報に関して、公的機関や当事者の企業などがどういう発信をしているか、していないかを調べます。政府と厚生労働省のドメインを見ればわかるように、go.jpで調べて総務省などの情報もたくさん出てくるから、そこから厚労省に絞る、というような使い方もできます。

after:/beforeで期間を区切る

例えば、東日本大震災の発生直後に関する情報を調べたいときに、単純に「東日本大震災」と検索すると、新しいニュースや公的機関が情報をまとめたページなどが検索上位に並びます。発生直後に絞りたいのであれば、「地震 after:2011-3-10 before:2011-3-17」などと検索したほうが良いでしょう。

検索語句を入れ替え、組み合わせる

求めている情報が一度で出てくることは、ほとんどありません。検索窓に打ち込むキーワードを何度も入れ替えたり、組み合わせたりすることで、目的の情報にたどり着くことができます。

-で絞り込む

検索語句を入れ替えたり、組み替えたりするだけでなく、シンプルに必要ない検索結果を消していくのに便利なのが「-」です。例えば、インフルエンザのワクチンについて調べたいのに、新型コロナの情報が出てくる場合に「-コロナ」と打ち込みます。

英語で検索する

インターネットで最も活用されている言語は英語です。日本に関連する情報でも、英語で検索したほうが情報が見つかることがあります。例えば、在日米軍に関する情報だったり、グローバルな話題の新型コロナウイルスやウクライナだったり。英語は苦手という人も、Google翻訳やDeepLを使えば、日英・英日を簡単に翻訳できます。

Fact Check Explorerを使う

ファクトチェック講座3で紹介したFact Check Explorerは非常に便利です。Googleが集めた世界中のファクトチェック記事のデータベースです。残念ながら日本はBuzzFeed Japanによるファクトチェック記事しか収集していませんが、新型コロナやウクライナなど、翻訳され、世界中に共通して広がる偽情報/誤情報が多いため、確認をおすすめします。

検索の下調べにAIを使う

予備知識がない分野を調べるときに、どこのドメインにより正確な情報がありそうか見当もつかないことがあります。そういうときは、下調べにAIを使いましょう。AIは完璧ではないので、ChatGPTやBardでまず聞いてみて、それをもとに検索で確認していくことが必須です。

例えば、イギリスの高額納税者について調べようとしていて、「イギリス 高額納税者」で調べても、該当する情報が出てこないときに、Bardでイギリスの高額納税者リストを公開しているウェブサイトがあるか聞いてみると「The Sunday Times The Tax List」と教えてくれます。

調査報道にも使える

サーチオペレーターは、世界中の記者がソーシャルメディア上の調査報道にも活用しています。また、検索の際には様々なデータベースを知っておくと便利です。それらは、ファクトチェック講座8のOSINTの回で解説する予定です。

次回は、偽情報/誤情報に利用されることが多い画像の検証について解説します。

講座目次

- 意見や推測ではなく事実を検証する

- 検証は効果あり 検索やAIにも反映される

- 検証の4ステップ 「横読み」で効率的に

- 実践的な検索技術 効率的にソースを探す

- 画像の検証 GoogleレンズとTinEye

- 動画の検証 InVIDとYouTube検索

- AIコンテンツの検証 細部を見る

- 公開情報こそ重要 OSINT技術を使いこなす

- 国際的な標準ルール 透明性を確保する

筆者略歴

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。