JFCの活動指針

ファクトチェックの信頼性を保つために、日本ファクトチェックセンター(JFC)はその方法論や判定の基準などを公開しています。

ファクトチェック指針

JFCは公正なファクトチェックを実践するためにファクトチェックガイドラインを定めています(全文はこちら)。IFCNの5つの原則をもとに、事務局と運営委員会で定めたものです。

編集部はこのガイドラインに基づいて検証を実施し、運営委員会が公正性や適正な運営を評価します。概要や具体的な方法論については、別途、編集部のファクトチェック指針をこちらに公開していますので、そちらもご参照ください。

独立・不偏不党・公開の原則

ファクトチェックをしていくうえで特に重要なことは、編集部の独立と不偏不党、そして公開の原則です。

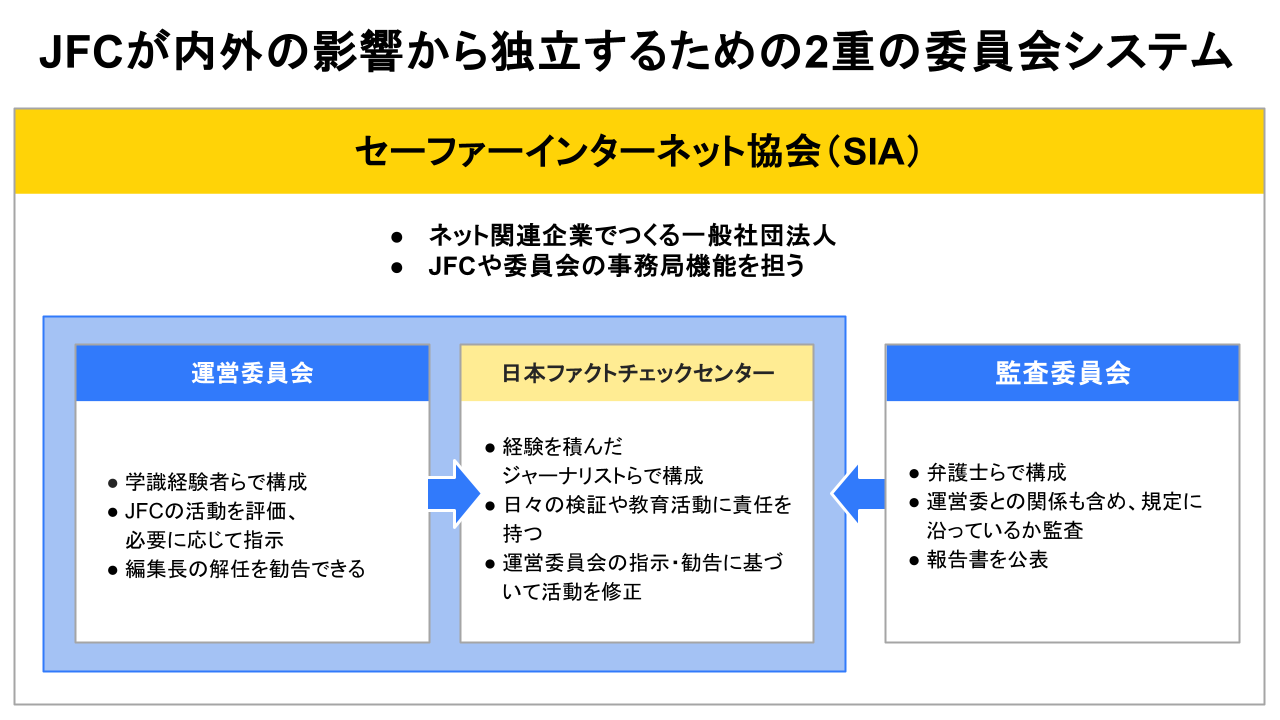

JFCの運営母体はSIAですが、ファクトチェックをする際には編集部が何を検証するか、どのように検証するかに関する権限を持っており、SIAからの指示や影響を受けないようにしています。

編集部の独立を担保するために、運営委員会と監査委員会が設けられ、JFCの全体方針や個々の検証記事に関する事後的なチェックをする体制となっています。

また、組織体制やメンバー、会計などを公開することで組織の透明性を高めています。

検証対象を選ぶ基準

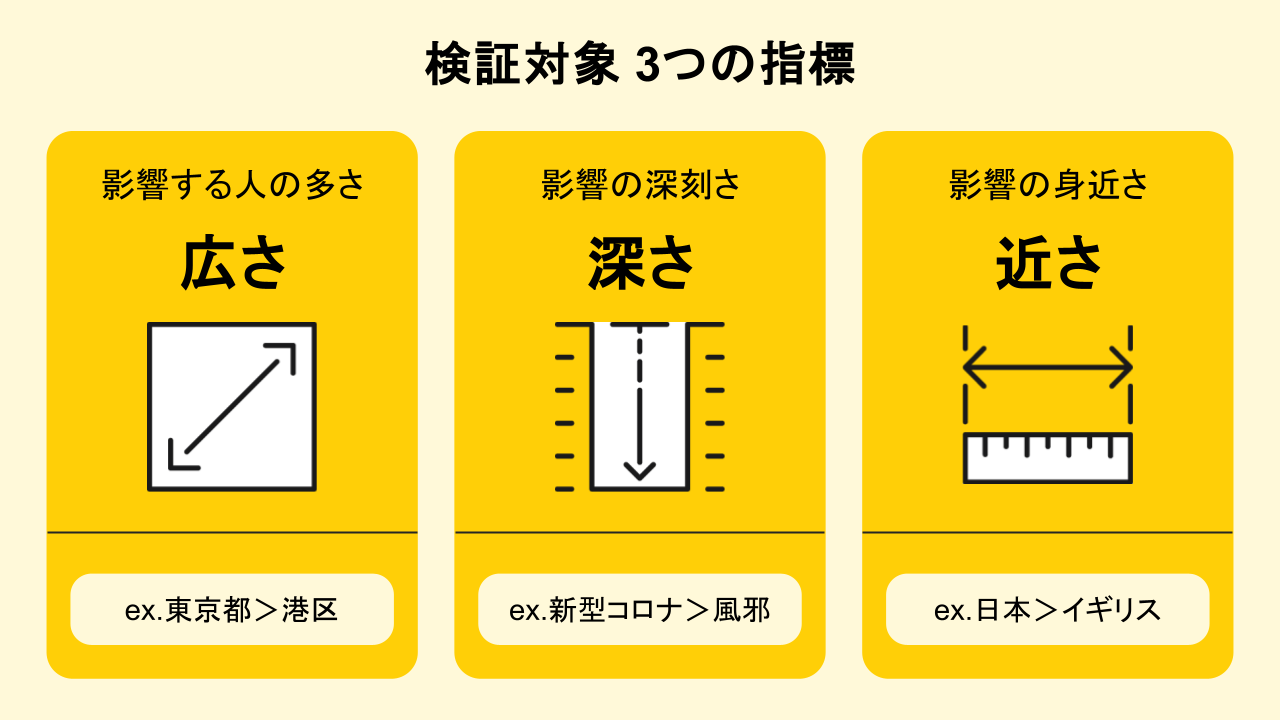

不偏不党であることを示すためには、すべての検証を公正に実施するだけでなく、何を検証するかも公正である必要があります。

世の中に無数にある言説のうち、JFCでは3つの指標をもとに、検証対象を選んでいます。影響する人の多さ=「広さ」、影響の深刻さ=「深さ」、影響の身近さ=「近さ」です。

影響する人の多さについては、SNS上の拡散数や動画プラットフォーム上のビュー数などを見ています。また、LINEアカウントや情報提供窓口など、ユーザーからの情報提供も参考にしています。

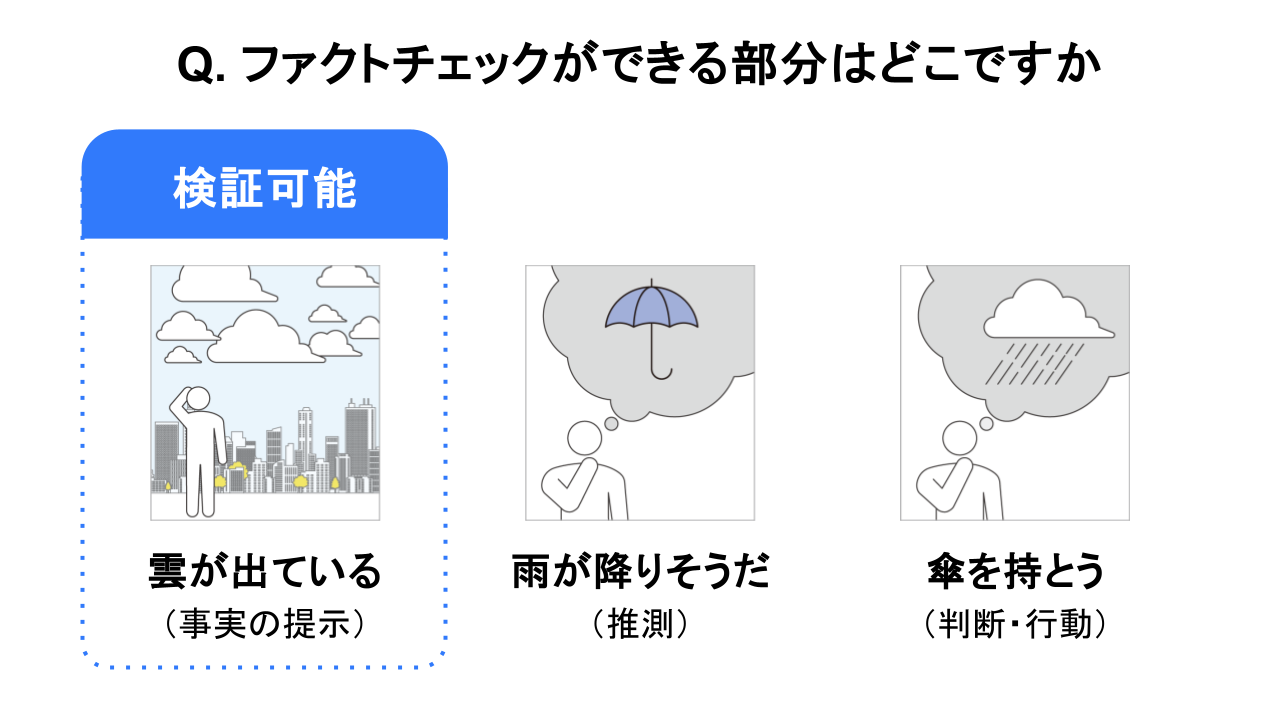

ファクトチェックの対象となるのは意見(オピニオン)ではなく、公開されている言説の中で「事実(ファクト)」と提示されている部分です。

「雲が出ている。雨が降りそうだ。傘を持って行こう」という言説があるとして、「雲が出ている」という事実の提示部分を検証します。

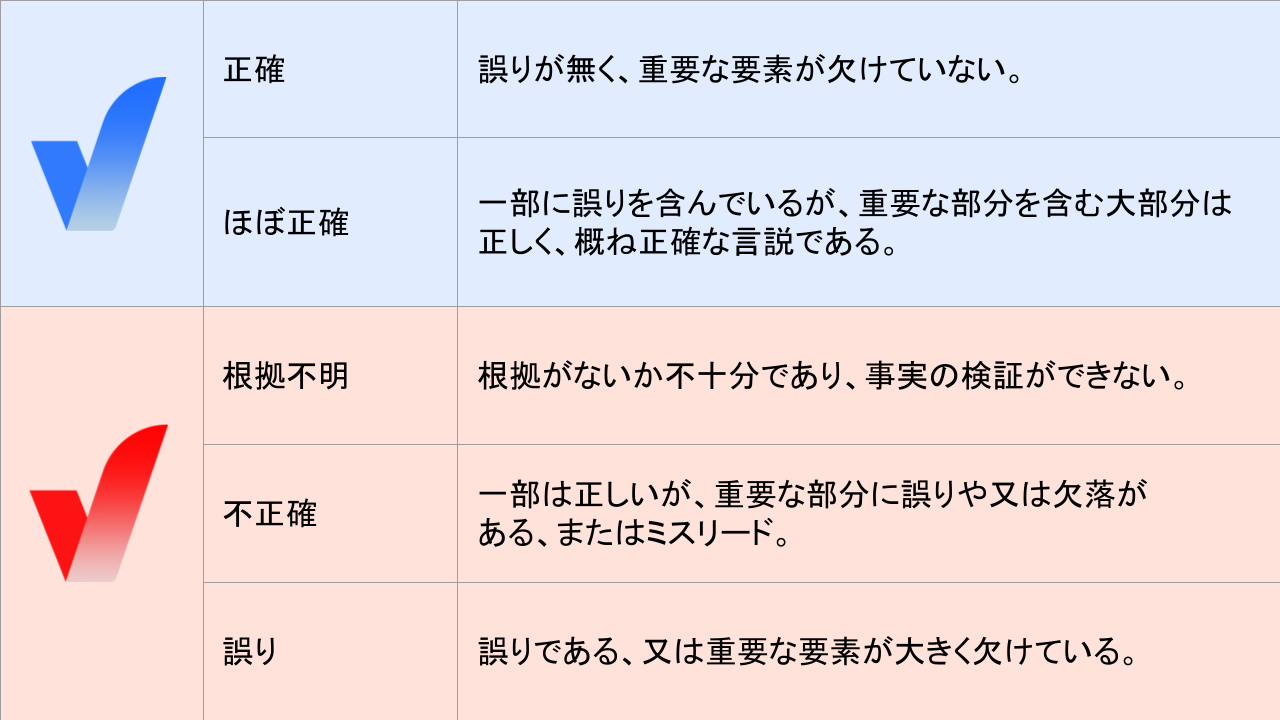

判定の基準

JFCのファクトチェック判定基準は、以下の通りです。

JFCとSIAの協力

JFCのファクトチェック記事の作成については、完全にSIAから独立して運営されていますが、協力する分野もあります。主に教育分野です。

具体的には、SIAが個人や企業、自治体などに広く提供している「ネットセーフティ教育プログラム」に対し、JFCが持つファクトチェックやメディアリテラシーの知見を活用したり、逆にこれまでにSIAが長年培ってきた知見をJFCのプログラムにも取り入れるなどの連携を進めています。

ファクトチェック組織としてのJFCの独立性を担保しつつ、メディアリテラシー教育などSIAが強みを持つ分野で連携するという方針です。