研究・開発分野でのコラボ:企業や専門機関との協力

JFCは、様々な研究機関や企業などと協力して、偽・誤情報対策に関わる調査研究や技術開発に取り組んでいます。

偽・誤情報の実態と対策に関する調査

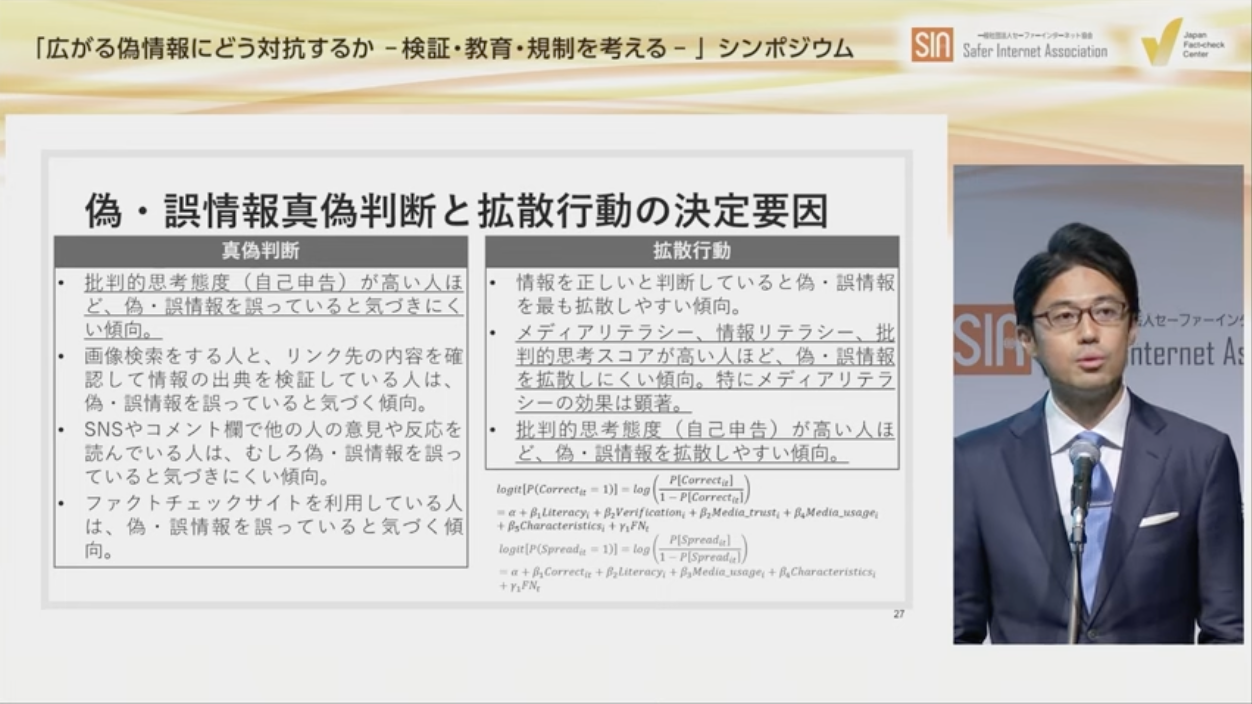

JFCが国際大学GLOCOMに依頼し、調査項目の設定から協力した調査(予備調査2万人、本調査5000人)では、日本で実際に拡散した15の偽情報について、実際にどのように拡散しているのかを調べました。

偽情報を「正しいと思う」と答えた割合は平均して51.5%に達し、その深刻な影響が改めて確認されました。また、拡散経路で最も多いのは「口コミ」で、情報を拡散させた理由として「興味深いと思った」「重要だと思った」と善意からの伝達が多いことも判明しました。

JFCサイトで無料配布しており、ダウンロード数は2600を超えています(2024年11月11日現在)。調査では効果的な教育手法なども調べており、JFCファクトチェック講座のプログラム作成にも役立てられています。

2025年も電通総研と協力して「情報インテグリティ調査」を実施し、4月に公開予定です。

業界横断のシンポジウム

2024年4月には偽・誤情報対策を議論するシンポジウムを開催しました2万人調査の解説や、JFC、研究者、プラットフォーム、政府担当者によるパネル討論など、業界横断的な内容で、この分野のシンポジウムとしては過去最大規模でした。内容はアーカイブ動画で視聴可能です。

2025年は国際ファクトチェックデーにあわせて4月2日にシンポジウムを開催する予定です。

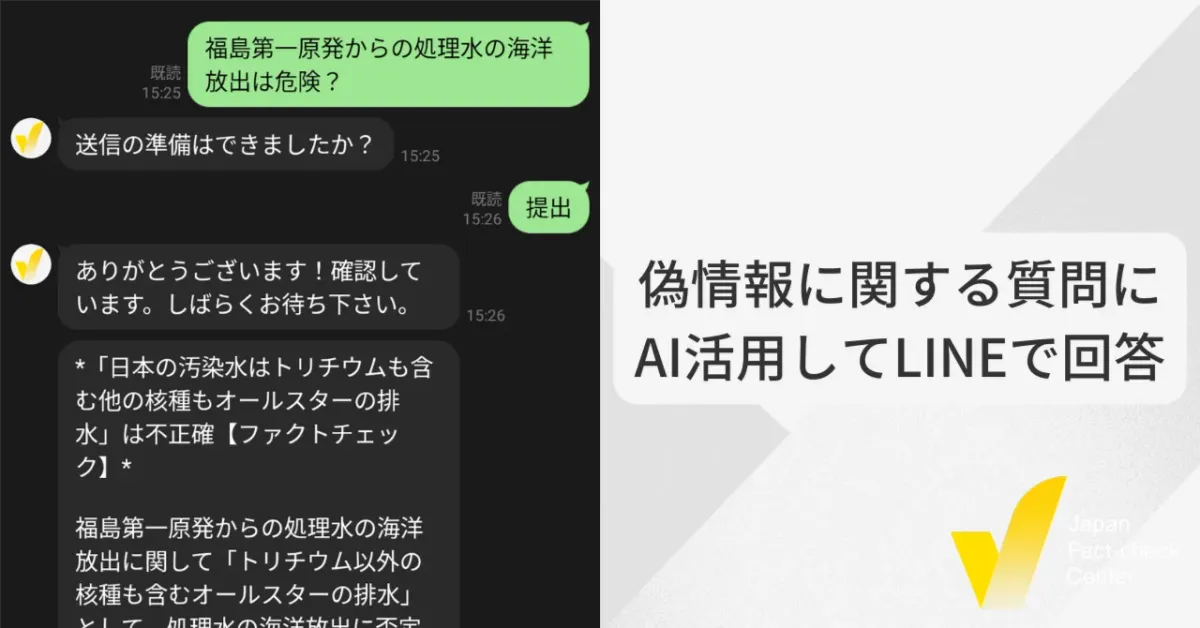

LINEのAIボットや偽動画対策AIツールの活用

新しいテクノロジーの活用は国境を超えます。偽情報対策としてAIの活用が進む欧米の団体とコラボし、JFCのファクトチェック活動やコンテンツの配信に役立てています。

サンフランシスコに本拠を置くグローバルな非営利組織Meedanは、世界中のファクトチェック団体にAIボットの技術を提供しており、日本では始めてJFCがパートナーとなりました。JFCのLINE公式アカウントに接続されており、ユーザーからの質問に500本を超えるJFC記事データベースから回答します。

イギリスのテック企業Logically.aiからは、偽動画を検知し、検証をサポートするAIツールの提供を受けており、日本語環境でも機能するようにフィードバックをする協力体制となっています。

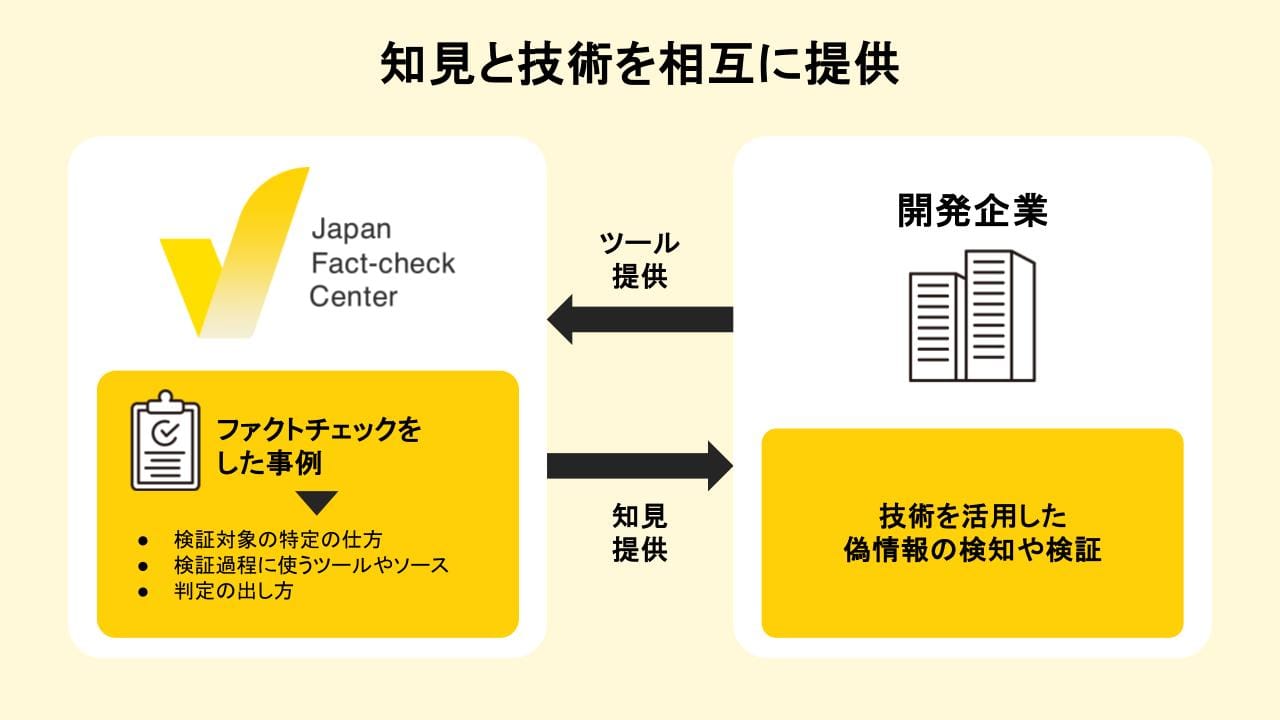

国内企業との開発協力

日本でも偽情報対策に役立てるテクノロジー開発が進んでいます。JFCは日々のファクトチェック活動から、日本で実際にどのような偽・誤情報がどのプラットフォームで拡散しているか、どのように検証しているのかなどの知見を開発企業に提供し、より効果の高い技術開発に協力しています。