ユースファクトチェック選手権 国際大会上位を台湾チームが独占

中高生から大学生を対象に、情報検証スキルを競うオンラインイベント「ユースファクトチェック選手権(英語名:Youth Verification Challenge)」で、各国の国内大会を勝ち抜いた計20チームが競う国際大会が12月14日、開催されました。

日本、台湾、タイ、インドネシアから参加 優勝は

参加したのは、日本、台湾、タイ、インドネシアの全417チーム1000人を超える参加者の中から各国内大会を勝ち上がった20チーム(1チーム2−3人)。5つの課題の計7つの質問に答えました。

結果は上位3チームをいずれも台湾の国立台湾大学からのチームが独占しました。

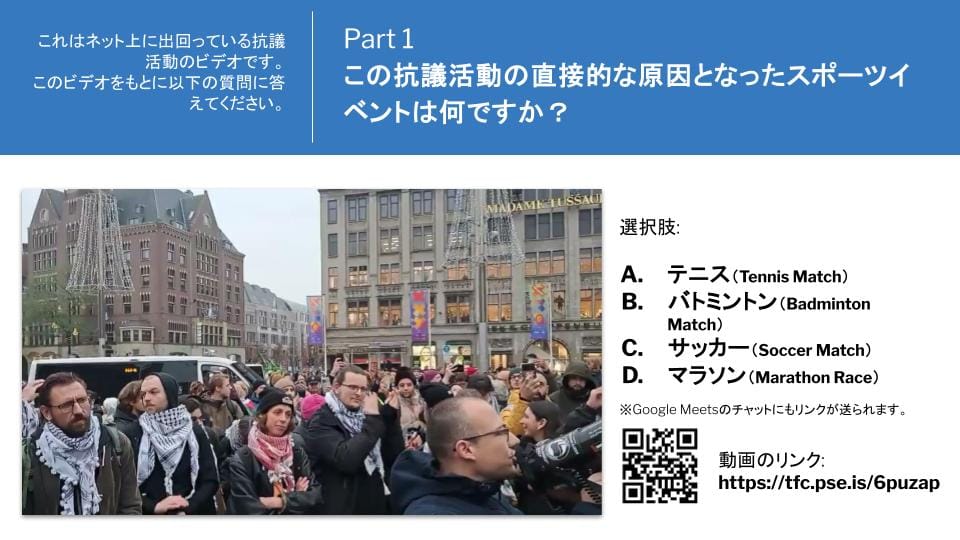

国際大会の問題は 場所の特定やAI画像の検証など

国際大会では国内大会よりも複雑な検証作業が必要な問題が増えました。3−4分の限られた時間で、高度な検索手法や画像検索、Googleマップなどを使って、動画から場所を特定したり、記事中の誤りなどを検証する作業です。

私達が実際の生活でスマートフォン等で情報を収集する際も、毎回、何十分もかけて情報を検証することはできません。じっくりと吟味する姿勢を学ぶことは重要ですが、同時に、効率的に間違いを見つける能力も不可欠です。

実際の問題の例はこちらです。

5つの団体による共催 2025年も開催へ

YVCは2021,2022年にGoogle News Initiative(GNI)が開催したイベントが前身で、今回、ファクトチェックやメディアリテラシーに取り組む5つの団体が協力して、国際イベントとして復活しました。

日本:日本ファクトチェックセンター、Classroom Adventure

台湾:台湾ファクトチェックセンター

タイ:Cofact

インドネシア:AJI

各国でプレイベントを実施して、まずはファクトチェックの技術を学んでもらい、腕試しの場所として国内大会・国際大会で実践してもらうことで、技術を定着させるという取り組みです。

日本でのプレイベントや国内大会の模様はこちらを御覧ください。2024年大会の成功を受けて、2025年は規模を拡大して実施する計画です。

2025年大会の募集やその他のイベントなどは、JFCニュースレターでお知らせします。無料ですので、ぜひご登録ください。

視点:なぜ台湾チームが強かったのか(古田大輔)

筆者(古田)はGoogle News Initiative(GNI)でこのイベントを立ち上げたメンバーの一人です。2021年の第1回大会では日本からのチームが1、2位を獲得し、他国のメンバーから驚かれました。

今回は上位3チームを台湾が独占する形になりましたが、これは日本の学生のファクトチェック能力が落ちたというよりも、台湾や他国の学生の能力が上がったと見るべきでしょう。

プレイベントや日本国内大会で参加者たちが見せた検証能力は、2021年の参加者たちよりも上がっていました。偽・誤情報問題の拡大とともに、危機感や検証技術やツールも発達したからです。

私はGNIで働いていた頃から、検証技術の教育活動を始めましたが、教え方自体も進化しています。共催した学生スタートアップClassroom Adventureのようにゲームを用いて楽しみながら学ぶ手法も発達しました。

今回の結果は、日本以上に台湾の学生の能力の向上が早いということでしょう。台湾は中国からの影響工作があり、偽情報・誤情報対策が発達しています。官民挙げたメディアリテラシー普及の取り組みでも知られています。

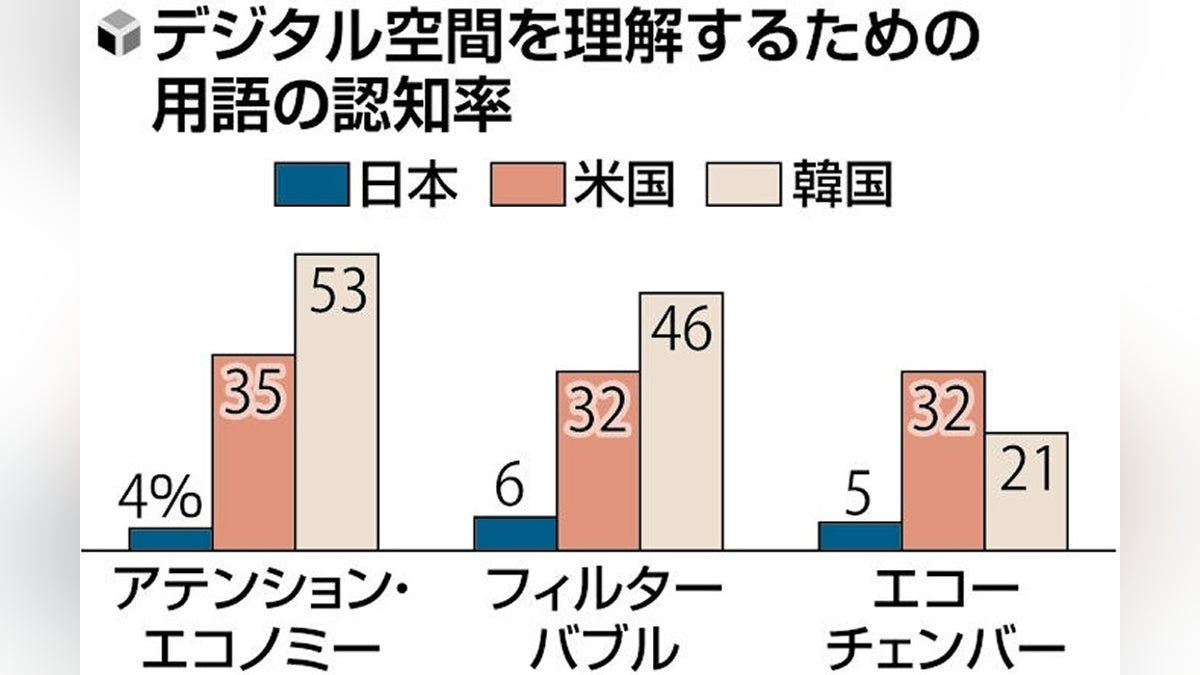

一方で、日本は様々な調査で世界の中でもファクトチェックやメディアリテラシー教育の普及が遅れていることが明白になっています。

日本は米・韓より「偽情報にだまされやすい」、事実確認をしない人も多く…読売3000人調査(読売新聞)

フェイクニュースに弱い日本 確認法「知る」2割どまり(日経新聞)

偽・誤情報問題は今後も深刻さを増していきます。特に生成AIの発達は脅威です。画像や動画や音声の捏造はより簡単に・巧妙に・大量になっていきます。

日本ファクトチェックセンターは、日々のファクトチェックの実践と同時に、ファクトチェック講座やファクトチェッカー認定試験、講師養成講座、そして今回のイベントなどの教育事業にも取り組んでいます。ぜひ、活用してください。

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。