(福島第一原発)魚の大量死は処理水の影響?【ファクトチェック】

北海道函館市の海岸で大量の魚が死んだことについて、福島第一原発の処理水の影響を指摘する言説が国内外で拡散しましたが、誤りです。北海道ではこれまでにも、急激な水温の変化などで同様の現象が何度も起きています。

検証対象

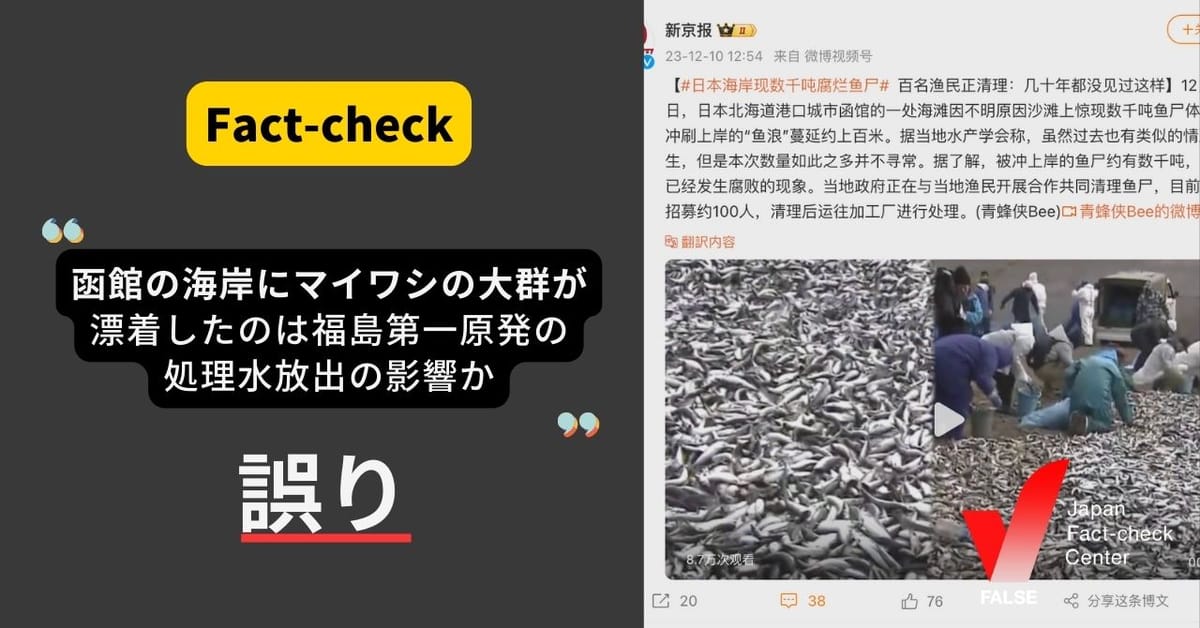

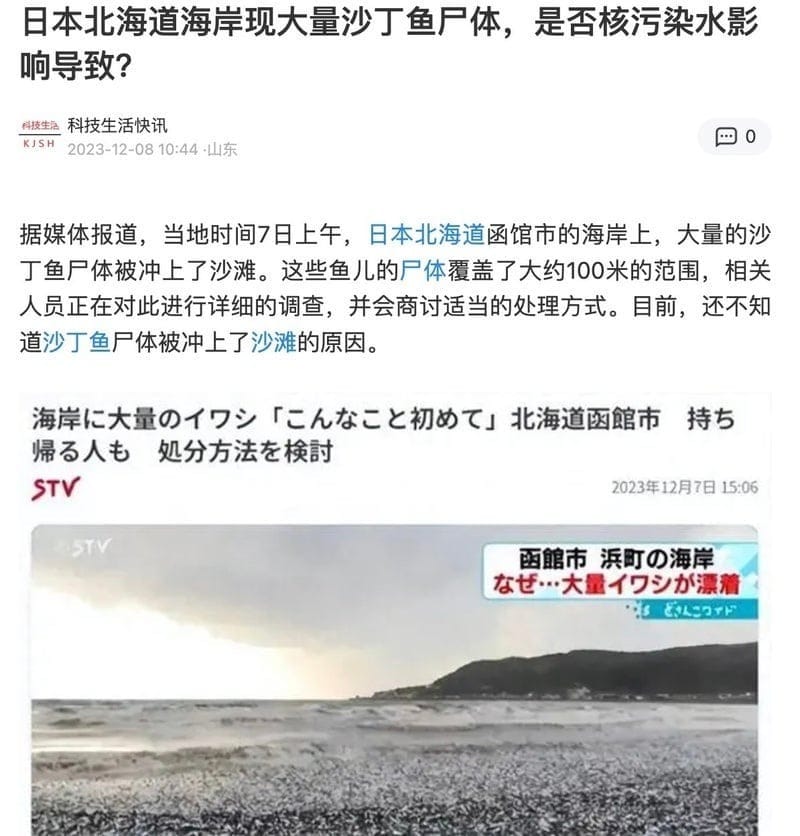

2023年12月7日、北海道函館市の海岸でイワシやサバなどの群れが大量死した。このニュースが報じられると、海外メディアや国内外のSNSユーザーによる「福島第一原発の汚染水の影響か?」という記事や投稿が拡散した。

中国の大手ソーシャルメディア微博(ウェイボー)では、中国メディア新京報が「魚の死骸が原因不明の理由で打ち上げられた」「地元漁協によると、同様のケースは過去にもあったが、今回のような大量発生は異例」と報道。この報道に対して、「就是核污染水破坏的(核汚染水のせいだ)」「福岛的洋流是往北(福島からの海流が北に向かっている)」などのコメントがつけられている。

ウェイボーでは12月10日のトレンド上位10位にも入った。

別のサイトには、より直接的に「北海道の海岸に大量のイワシの死体、核汚染水の影響か」と報じる中国語の記事もある。日本のテレビ局の映像を引用し、「核汚染水の影響による可能性があるので、安易に拾って食べることのないように」と書いている。

TikTokでも中国語のアカウントで魚の大量死を伝える投稿が多数拡散している。

検証過程

過去にも同様の事例が

魚の群れが海岸に漂着して大量死する事象は度々起きている。2021年12月には、北海道の松前町でマイワシを中心に大量の魚が打ち上がった。2023年1月にも北海道稚内と礼文島で、2月には青森県野辺地町にイワシの群れが漂着した。いずれも、福島第一原発事故の処理水放出開始以前の出来事だ。

大量のマイワシが確認されていた

日本ファクトチェックセンター(JFC)は、「道立総合研究機構 函館水産試験場調査研究部(函館水試)」の鈴木祐太郎主査に取材した。

鈴木主査は次のように解説した。

イワシなどが群れで海岸に漂着することは度々起きている。今回漂着したものを確認したところ、多くがマイワシだった。マイワシの漁獲は、この10年ほど北海道東部の太平洋側で増えている(国立研究開発法人水産研究・教育機構)。この夏から秋にかけても大量のマイワシが北海道の太平洋側にいたことがわかっている(読売新聞)。最近も津軽海峡の北海道側でマイワシと思われる魚群が函館水試の調査船金星丸によって確認されている。

この時期(12月頃)はマイワシの群れが南下する時期にあたるが、近年の黒潮続流の北上により、水温の高い東北沖へ直接南下しにくいというような現象があったと考える(NHK)。

そうしたマイワシの大きな群れが、荒天や急激に水温が下がったり、イルカやマグロなどの捕食者が現れたりすると一気に海岸に押し寄せることがあり、今回もその現象が起きたと考えられる。(丸括弧内は参考資料)

鈴木主査によると、今後も周辺海域で漂着が起こる可能性があると漁業関係者に注意喚起しているという。

ALPS処理水モニタリングに異常なし

環境省のALPS処理水海域モニタリング測定によると、11月28日の検査では、福島県沿岸など(トリチウムは宮城県、茨城県を含む11測点、ガンマ線核種は福島沿岸の3測点)でいずれも検出下限値未満だった。

また、福島県水産海洋研究センター(いわき市)が福島県沖などの水産物(魚、貝、海藻類)を採取して実施した最新(11月20日〜30日採取)の検査結果では、セシウム134、セシウム137はいずれも検出されなかった。

福島県沿岸では大量死の報告なし

さらに、JFCが福島県水産資源研究所(相馬市)に取材したところ、「福島第一原発からの処理水放出が始まって以降に魚の群れが福島県沿岸に漂着して大量死したという事象の報告は受けていない」という。

JFCが北海道水産振興課、函館市水産課に取材したところ、今回打ち上げられたマイワシなどを検体にして放射性物質の検査を行う予定はないという。

判定

「海岸に大量の魚が打ち上げられたのは、福島第一原発から放出された処理水の影響か」は、誤り。

あとがき

英メディアデイリーメールは12月8日に「数千トンの死んだ魚が海岸に漂着した、放射能を帯びた処理水を政府が放出したのは3ヶ月前のことだ」という見出しの記事を配信。TikTokにも同様の投稿をしています。

JFCは中国語での発信について、台湾で偽情報対策に取り組む研究機関「台湾情報環境研究センター(IORG)」の協力を得ました。記事で取り上げた事例以外にも大量の投稿が拡散していました。それらは日本語に翻訳されたり、引用されたりして日本でも広がる傾向があります。注意しましょう。

検証:宮本聖二

編集:古田大輔、藤森かもめ、野上英文

処理水をめぐるファクトチェックまとめ

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。