偽・誤情報の影響が拡大する一方で対策は進まず 大規模調査から見える日本の一番の課題は【情報インテグリティ】

4月2日の国際ファクトチェックデーに合わせ、日本ファクトチェックセンター(JFC)が開催した情報インテグリティシンポジウム。この記事では基調講演1の内容をお届けします。

基調講演1ではJFCが電通総研と共同実施した情報インテグリティ調査の概要を紹介しました。偽・誤情報が社会にもたらす深刻な影響や対策としてのファクトチェックやメディアリテラシーが広がっていないことが明らかになっています。

発表:合原兆二氏(株式会社電通総研)

コメント: 山口真一氏(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 准教授)

情報インテグリティ調査とは

情報インテグリティは「情報の誠実性」などと翻訳されます。提唱する国連は「情報の正確性、一貫性、信頼性」などと定義しています。

合原氏は以下のように調査の狙いを説明しました。

「私たちが日々接しているインターネットやSNS、そしてニュースなどの情報環境において、いかに正しく信頼できる情報が流通しているのか。これは個人の安心安全はもちろん、社会全体の健全性に関わる重要なテーマだと思っております」

「しかし、現実には、偽情報や誤情報、差別的な表現や誹謗中傷が社会問題となっており、日々の生活に少なからず影響を及ぼしているのではないでしょうか。今回の調査では、特にネットメディアに重点を置き分析を行いました。現在の情報環境における人々の意識や行動を把握することで課題を明らかにし、今後に向けた示唆を得ることを目的に調査を実施しました」

情報インテグリティ調査の概要

調査は全国15~69歳の男女を対象にインターネットで実施しました。

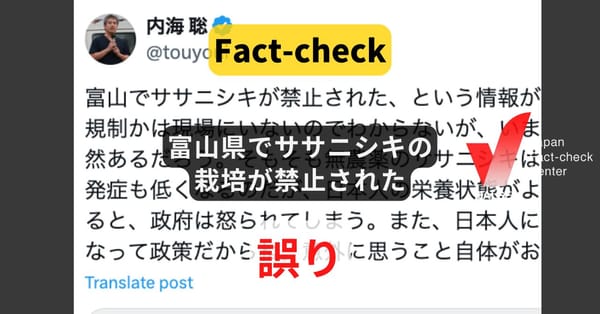

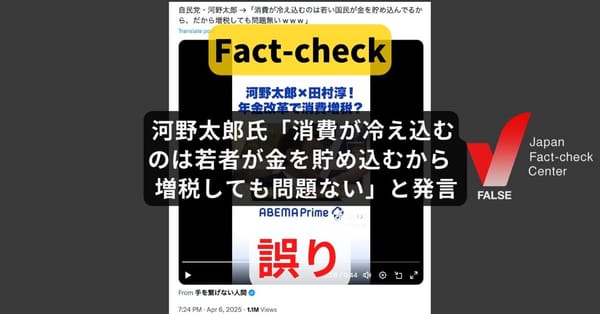

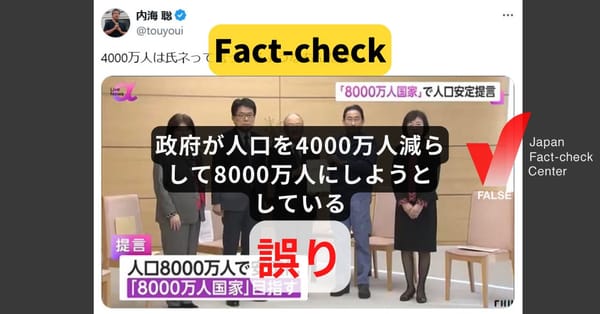

予備調査(2万人)として15個の偽情報・誤情報を提示し、「見聞きしたことがある」「見聞きしたことがない」「分からない」「覚えていない」のいずれかを選択してもらい、すべて「分からない」「覚えていない」と回答した人を除外。「見聞きしたことがある」と回答した人を優先して本調査(5000人)を実施しました。

対象者は性・年代別に人口構成比に基づいて割り当てをしています。

トピックごとにわけた15の偽・誤情報

調査で提示した15の偽・誤情報は、日本で実際に拡散しJFCが検証済のもののうち、「医療・健康」「経済」「災害」「政治」「生活」の各分野から選んだものです(回答者には、調査内で、すべて偽・誤情報であることを伝えました)。

【医療・健康】

1.自閉症の発症と麻疹のワクチン接種には関連がある

2.世界保健機関(WHO)でパンデミック条約が採択されると、ワクチンを強制接種させられるようになる

3.世界保健機関(WHO)事務局長が、2024年になって「新型コロナに効くワクチンはない」と言った

【経 済】

4.ヨーロッパの平均時給は日本円に換算して、ノルウェー 8,472円、フランス 6,889円、ドイツ 6,744円である

5.財務大臣が「円安の元凶と見てる」と発言し、新NISA(少額投資非課税制度)が規制された

6.偽造マイナンバーカードによる事件件数は2,508件、被害額は334億円である

【災 害】

7.東京・神奈川で発生した震度4の地震前に不自然な雲が多く発生していた

8.イワシやクジラの海岸への大量漂着は、地震の前兆または影響である

9.能登半島地震後、地盤隆起の影響で消波ブロックが波打ち際で船の障害物となった

【政 治】

10.兵庫県斎藤知事の公約実現率は98.8%である

11.難民申請中は強制送還できないよう入管法を改正したのは民主党政権である

12.前首相が「日本人は10%で残りの90%は移民や不法難民で構わない」と発言した

【生 活】

13.新小学一年生のなりたい職業1位は男子「殺し屋」、女子「ホロライブ」である

14.小中高生の自殺者数が初めて500人を超え、原因1位は「親の貧困による生活苦」である

15.2025年1月から、軽自動車の自賠責保険、修理費用が170%値上げする

誤情報の影響「ストレスや不安」「ニュースへの関心低下」

調査結果について、ここではその一部を紹介します。詳細版については現在、データ分析を続けており、5月に発表する予定です。

この概要版では、偽・誤情報が人々に与える影響から紹介します。

「誤った情報やニュースの影響でストレスや不安を感じるようになった」という質問に対して、「非常に当てはまる」「当てはまる」「やや当てはまる」と回答した人の合計は48.3%。また、「ニュースに対する関心が低下した」が44.4%、「話題を避けるようになった」が36.8%、「ニュースを読む頻度が減少した」が36.3%ありました。

合原氏は「誤情報は心理的なストレスを引き起こすだけではなく、情報摂取の行動へも影響することが明らかになりました」と説明しました。

これは世界的に注目される「ニュース忌避」の傾向と一致します。ロイタージャーナリズム研究所が毎年発表しているデジタルニュースリポート2024年版によると、意識的にニュースを避ける人の割合は世界で39%に上っており、前年から3ポイント増加していました。

誤情報との接触頻度は

メディアごと、また、家族・友人・知人との会話の中で誤情報との接触頻度を聞いた設問に対しては、以下のような結果でした。

「毎日」接していると感じている人はSNS31.8%、ネットニュース(コメント欄含む)25.9%、動画共有サービス(コメント欄含む)24.1%がトップ3に。

合原氏は「あくまで回答者の感覚であり、必ずしも事実を示すものではありませんが、一定の人が日々誤情報に接していると感じている現状が明らかになりました」と述べました。

ファクトチェックの現状

偽・誤情報に対して人々はどれだけ確かめる行動をしているか。

「ファクトチェックをおこなったことはない」と回答した人は47%。約半数が偽・誤情報を見ても真偽を確認する行動に至っていません。

また、ニュースの正確性の検証方法について「講座や動画などのコンテンツで学んだことがありますか?」という質問に対して「学んだことはない」と回答した人は67.3%に達しました。

情報インテグリティ関連用語の認知

情報インテグリティに関する用語の認知度(「人に説明できる程度に詳しく知っている」と「人には説明できないが概念を理解している」の合計)についても調査しました。

「フェイクニュース」は69.8%と高い一方で「エコーチェンバー」は10.0%、「フィルターバブル」は8.3%にとどまりました。

合原氏は「ニュースや報道でも使用される用語ではあるものの、一般的な認知はまだまだ十分ではないということが分かりました」と述べました。

情報の信頼性を担保するしくみへの期待

このような情報環境に対して、ファクトチェックやメディアリテラシー以外の対策についても聞きました。

ネット上の情報の信頼性を確認できる認証などの仕組みがあると良いかを聞いたところ、「そう思う」「ややそう思う」の合計は65.1%に上りました。

差別表現や誹謗中傷に関しては

多くの人が差別や誹謗中傷を目にしている

情報インテグリティを毀損する要因には、偽・誤情報だけではなく差別表現や誹謗中傷も含まれます。

「オンライン上で差別表現や誹謗中傷を見かけたことがあるか」と聞いたところ、73.2%が「見かける」と回答。多くの人が日常的に差別表現や誹謗中傷を目にしている現状が明らかになりました。

差別表現や誹謗中傷への対策は

そうした現状を踏まえ、法規制や対応強化の必要性についても尋ねました。

「とてもそう思う」「そう思う」と回答した人の合計は73.1%。「差別表現や誹謗中傷を見かけたことがある」という回答と同程度の数字となりました。

誰が対応すべきか

差別表現や誹謗中傷を規制する場合、どのような方策が望ましいかも尋ねました。

「国による法的規制」が最多で52.3%。「利用者のマナー意識向上や教育などの啓発活動」は46%、「デジタルプラットフォーマーによる監視と対応」は45.2%と、利用者側やプラットフォーマー側の取り組みも求められていることが分かりました。

情報インテグリティ向上に向けて

情報インテグリティの実現に向けて、国連はテック企業やAI開発者や市民社会や報道機関や政府や国連などマルチステークホルダーが総合的に取り組むことを提言しています。合原氏は調査の概要調査のまとめとして、以下のように述べました。

「今回の調査を通じ、偽・誤情報が人々の生活や心理・行動に大きな影響を与えることが明らかになりました。半数の人が、情報の信頼性を確認できる仕組みを期待しており、信頼できる情報に基づき人々が適切に判断できる環境を整えることが必要だと感じました」

「また、偽・誤情報だけでなく、差別表現や誹謗中傷も情報インテグリティを阻害する要因です。法的規制や情報リテラシー教育の普及などが期待される一方で、情報を発信し受け取る私たち一人一人も、情報インテグリティを意識し、健全な情報環境を醸成するための努力が求められるのではないでしょうか」

山口氏のコメント(一部抜粋)

まず注目すべきは、偽・誤情報の存在が、私たちのニュースへの態度にどう変化を与えているかという点です。多くの人が、偽・誤情報によってニュースに対する忌避感が生まれてしまっていることが分かりました。これは大きな社会的コストであると言えるでしょう。

また、啓発活動についても触れたいと思います。私自身も、総務省やGoogle、そして今日ご参加いただいているTikTokの方とも連携しながら、さまざまな啓発をしておりますが「学んだことがない」が60%以上ということで、啓発活動には依然として課題があると感じました。

また、「信頼性を確認できる認証などの仕組み」の必要性についても人々のニーズが非常に高いことが改めて明らかになりました。

最後に、誹謗中傷に関して「法規制が必要である」という意見が大半いらっしゃったことにも触れておきたいと思います。これは非常にタイムリーな話題であり、2025年4月から施行された「情報流通プラットフォーム対処法」も関係しています。

私も総務省のデジタル空間に関する検討会のメンバーとして、この法律に関する議論に参加してまいりました。この法律では、プラットフォーム事業者に、通報があった際の迅速な対応や、透明性を持った対応を求めています。

さらに、2022年には「侮辱罪の厳罰化」も行われました。このように法的枠組みが徐々に整備されている一方で、規制が過剰になると表現の萎縮につながるという問題もあります。

偽情報や誹謗中傷というのは定義が曖昧です。「誰が言うか」によって何がフェイクかが変わってしまいます。誹謗中傷と批判の区別がついていない人も多いのが現状です。

こういった中で、強い法規制をかけすぎると、たとえば政府に対する正当な批判までもが「誹謗中傷」「フェイク」とされ、抑制される恐れがあります。実際、海外に目を向けると「フェイクニュース規制法」によって、批判的なジャーナリストや野党議員が逮捕されるようなケースも存在します。

こうしたリスクを念頭に置きながら、表現の自由と安全な空間のバランスを見極め、法整備を進める必要があると考えています。

※意味が変わらない範囲で読みやすさのための修正を入れています。

アーカイブ動画とシンポジウム記事

情報インテグリティシンポ2025 基調講演1

情報インテグリティシンポ2025記事

基調講演やパネル討論の記事を順次公開します。

資料

プレスリリース

日本ファクトチェックセンター/セーファーインターネット協会と電通総研の調査に関するプレスリリースはこちら。

簡易レポート

情報インテグリティ調査の簡易レポートはこちら。詳細版は5月に公開予定です。

情報インテグリティシンポジウム2025

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。