ファクトチェック業界の資金難と広がるコラボ IFCN報告書から見える世界の現状とは

世界のファクトチェックをリードする国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)が、業界の現状をまとめた「ファクトチェッカー実態レポート」2024年版を公開しました。

IFCNの認証を受けた世界182のファクトチェック団体を対象に2025年1-2月にアンケートを実施。67カ国141団体から回答を得ました。4月2日の国際ファクトチェックデーを前にした毎年恒例の公開で、過去分はこちら(2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)。

30ページの英文レポートからは、Metaのファクトチェックプログラムの廃止などで資金難がさらに厳しくなっている現状と、収入の多様化や業界を超えたコラボレーションの広がりが見て取れます。

日本ファクトチェックセンター(JFC)はこれらの状況も踏まえ、日本での偽・誤情報、ファクトチェック、メディアリテラシーなどに関して、調和のとれた情報生態系を目指す「情報インテグリティシンポジウム」を4月2日に開催します。

会場とオンラインのハイブリッド開催です。参加や視聴のお申し込みなどはこちらからどうぞ。レポートに関する解説もあります。

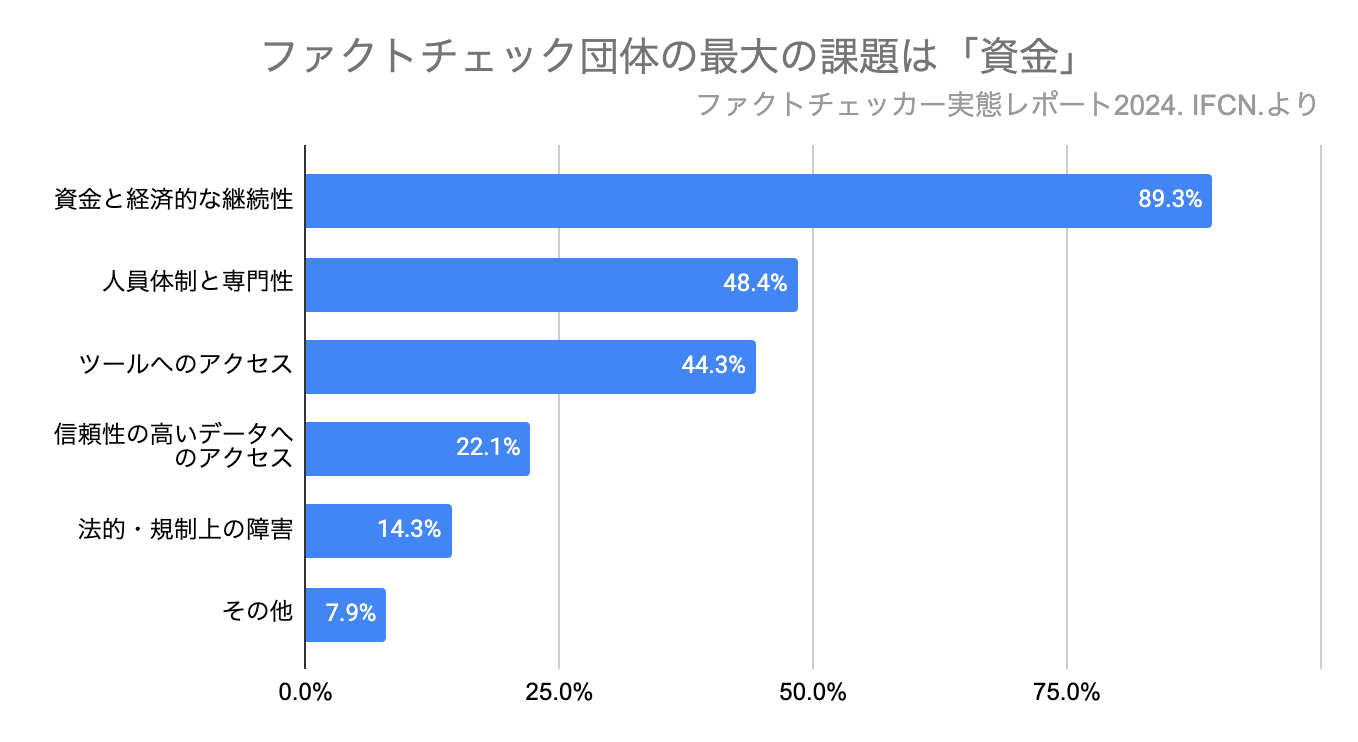

「資金と経済的な継続性」への不安は89.3%

レポートによると、「ファクトチェック団体にとって最大の課題は」という質問に対して、最も多かった回答は「資金と経済的な継続性」で、回答した団体の89.3%に上りました。これは2023年版の83.7%からさらに増えています。

背景にあるのは今回の調査開始(1月22日)前に発表されたMetaによる第三者ファクトチェックプログラムの廃止です。プログラム廃止はアメリカで始まり、他地域についてMetaは方針を明らかにしていません。しかし、減ることはあっても増えることはないと、アメリカ以外の地域の団体も新たな収入源を模索しています。

プログラム廃止の影響は甚大です。IFCN認証団体の61.4%が参加し、その対価が収入の半分を超えるという団体がアンケートに回答した団体の36.3%に上るだけに、その他の助成金や寄付金を探るにしても奪い合いになってしまい、対策は簡単ではありません。

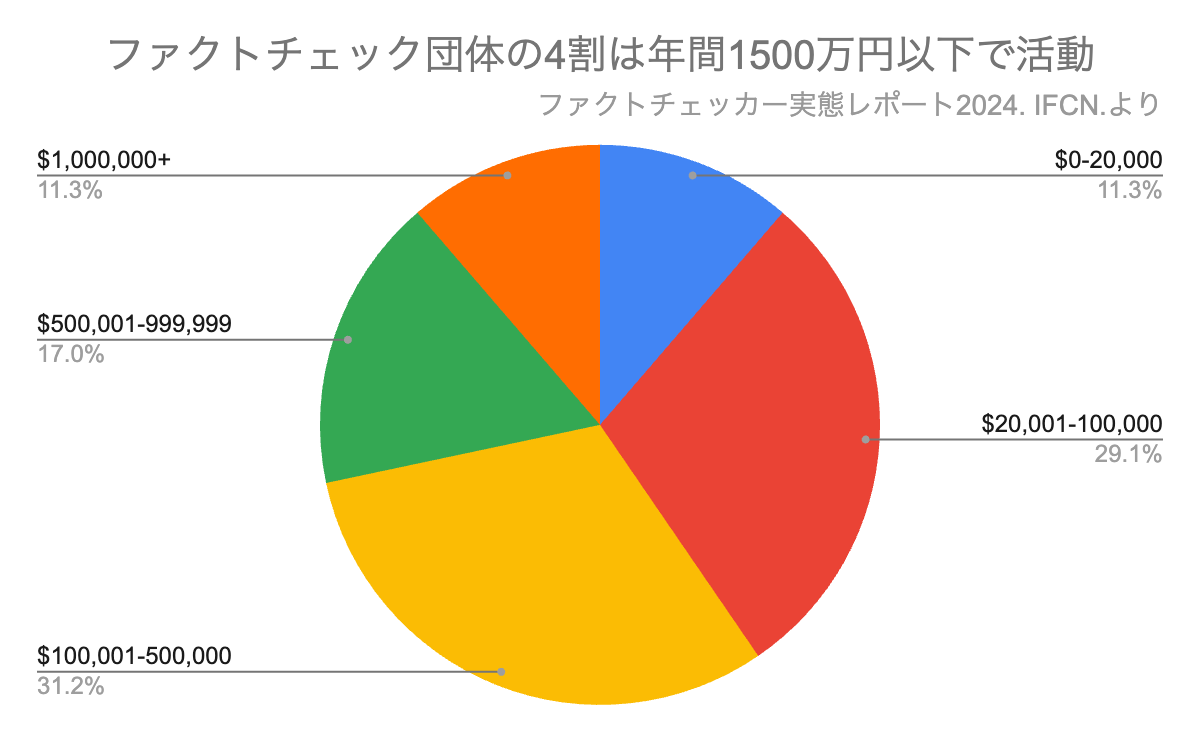

もともと少ない予算、収入源の多様化に活路

ファクトチェック団体の多くは小規模予算で成立

ファクトチェック団体の弱点であり、利点でもあるのは、もともと予算額が少ないことです。11.3%は年間2万ドル以下、29.1%は2万〜10万ドルで、日本円にして年間1500万円以下で活動している団体が全体の4割になります。

日本ファクトチェックセンター(JFC)は2023年度(2023年4月-2024年3月)の支出が約7000万円。これは国際大学グローバル・コミュニケーション・センターと実施した大規模調査などの特別な出費を含んでおり、それ以外では年間5000万円弱で運営できます。これは世界の団体で言うと、ちょうど中規模です。

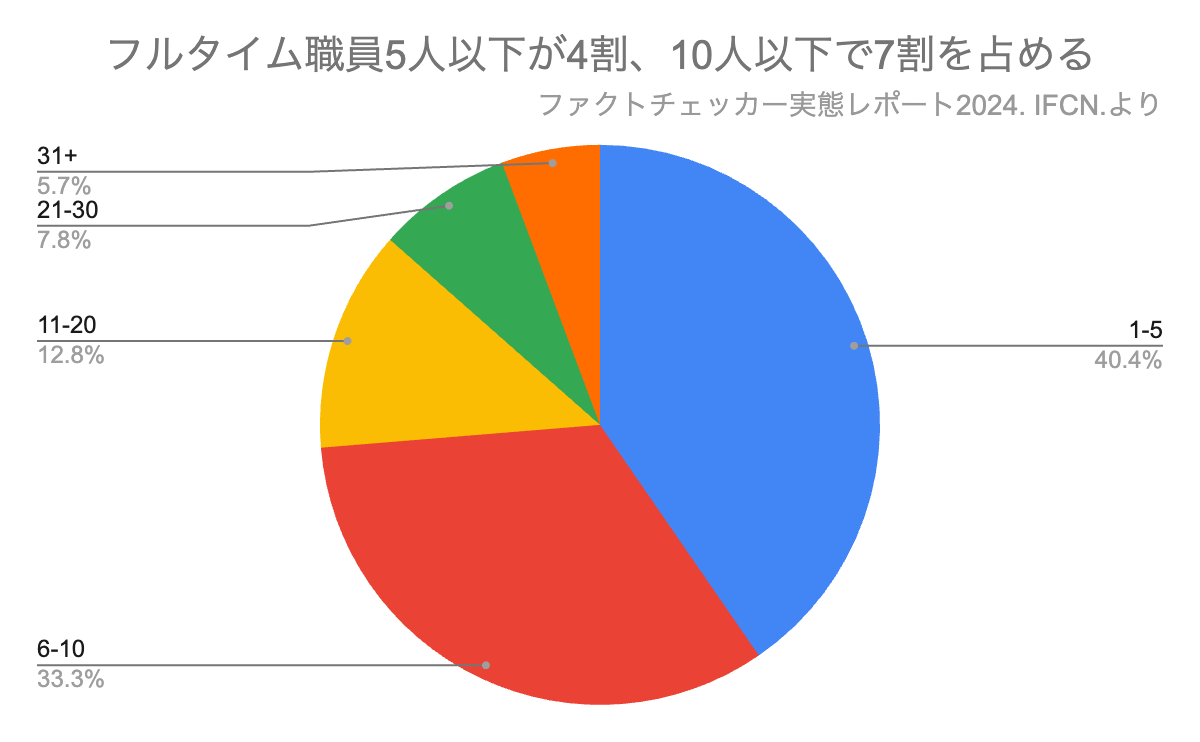

フルタイム職員5人以下が4割

収入が少ないだけに、フルタイム職員の採用にも苦労します。フルタイム職員5人以下が4割、10人以下で全体の7割を占めます。2023年に比べると増加した団体が42.6%ありますが、それでも小規模チームがほとんどです。

今後予想される収入減に対し、チームが大規模であれば大幅な活動の縮小が避けられませんが、小規模チームであれば柔軟な対応をする余地が残されています。

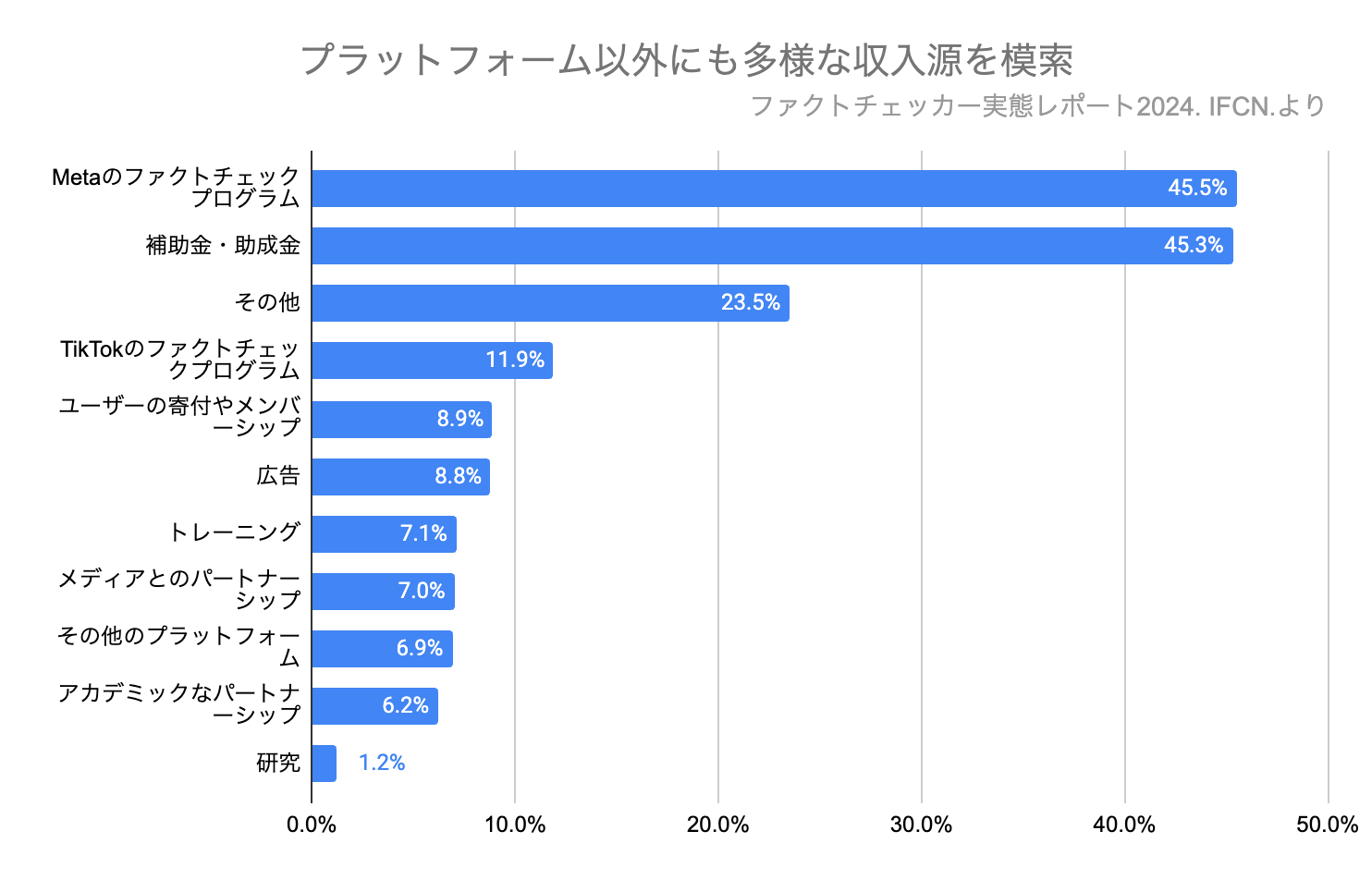

プラットフォーム頼りから収入源の多様化に活路

アメリカのドナルド・トランプ大統領や政権の高官たちは、ファクトチェックへの否定的な言動で知られています。Metaのファクトチェックプログラム廃止もその流れを受けたものです。

これまで世界のファクトチェック団体はMetaとGoogleという世界の巨大プラットフォームからの経済的な支援に支えられてきました。レポートで各団体の収入源を聞いた中で最多の回答が「Metaのファクトチェックプログラム」、2位が「補助金・助成金」でした。この中にはGoogle/YouTubeからの補助金・助成金が多く含まれています。

MetaだけでなくGoogle/YouTubeからの支援も縮小すれば、多くの団体が立ち行かなくなります。そのため、各団体は収入源の多様化にも取り組んでいます。回答で目立つのは「TikTokのファクトチェックプログラム」「ユーザーの寄付やメンバーシップ」「広告」「トレーニング」「メディアとのパートナーシップ」などです。

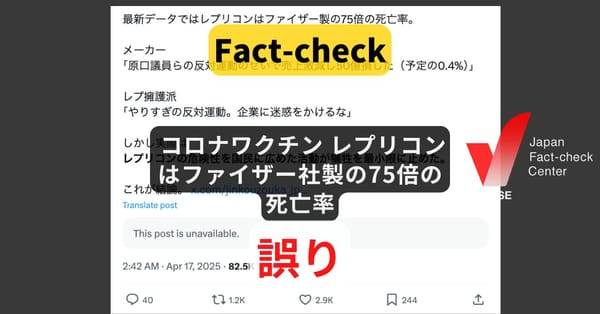

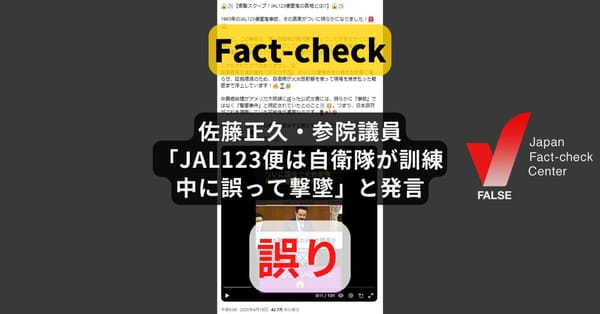

JFCも「ファクトチェッカー認定試験」「講師養成講座」など、トレーニングの提供による事業収入を増やしつつある他、今後はメディアや企業などとのパートナーシップや研究開発への協力による収入の多様化を目指しています。

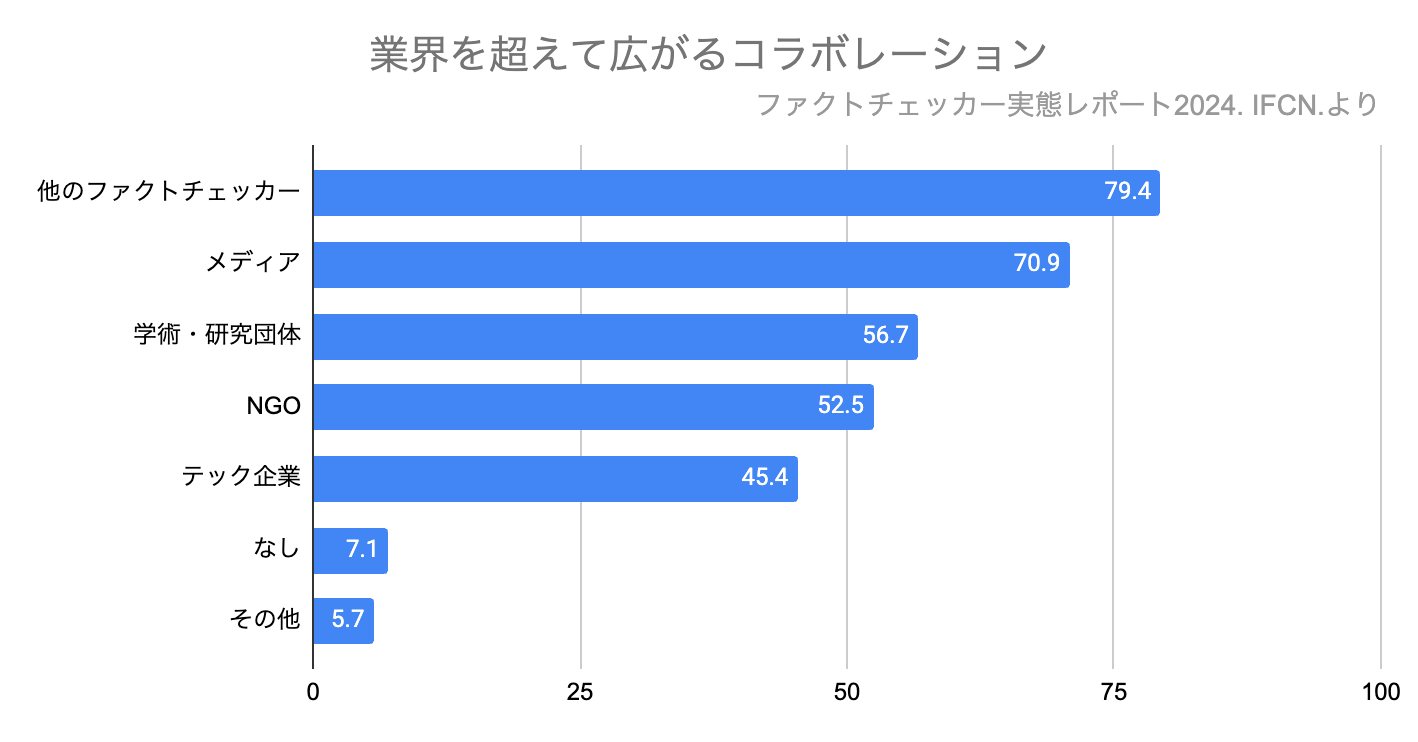

業界を超えて広がるコラボレーション

メディア・研究団体・NGO・テック企業とも

経済的な壁にぶつかっているファクトチェック団体ですが、より効果的な活動のためのコラボレーションは広がっています。

35.3%の団体は毎月かそれ以上のペースで他団体と協力しており、46%は年間2-5回、10.1%は年1回。2024年に一度も他団体との協力がなかったのは8.6%だけです。協力相手も「他のファクトチェッカー」79.4%、「メディア」70.9%、「学術・研究団体」56.7%、「NGO」52.5%、「テック企業」45.4%と多岐にわたります。

JFCも台湾、タイ、インドネシア、インドなど各国のファクトチェック団体と協力し、日々のファクトチェックだけでなく、若者向けにファクトチェックのスキルを競う国際大会を開くなど様々なコラボに取り組んでいます。

また、国内外の企業と協力してAIを活用した検証ツールの開発やチャットボットの活用にも取り組んでいます。

4月2日には業界横断の「情報インテグリティシンポジウム」

コラボの一環として開かれるのが4月2日に開催する「情報インテグリティシンポジウム」です。

会場となる慶応大学グローバルリサーチインスティテュートとの共催で、ライブストリーミングありのハイブリッド形式。多様な登壇者による議論で、ファクトチェックとメディアリテラシーの普及、偽情報対策の促進を目指します。

また、電通総研と共同実施した情報インテグリティ調査の概要やファクトチェックやメディアリテラシー教育の普及の現状なども発表します。

ファクトチェッカー実態レポートのさらなる解説もありますので、ぜひこちらからお申し込みください。

ライブ視聴はこちら

シンポジウムは4月2日午後2時からJFCのYouTubeアカウントでライブ配信します。申し込みをしていない方も視聴は可能なので、ぜひ御覧ください。

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。