ファクトチェックが対象とする「客観的に検証可能な事実」とは何か【解説】

ファクトチェックは真偽検証や事実検証と訳されます。その意味は「オピニオンではなくて、客観的に事実を確認できる内容について検証する」ということ。では実際にどのような情報について検証をしているのか。ファクトチェッカーの間で意見が分かれることもある、「対象の捉え方」について解説します。

「岸田首相は最悪」「安倍政権はワースト1位」?

「岸田文雄氏は最悪の首相」という言説があったとする(そういう投稿はたくさんある)。これはファクトチェックの対象にはならない。「最悪だ」というのは主観的な意見で、客観的に検証できないからだ。ある人にとって岸田首相が最悪だったとしても、支持する人もいる。

一方で、安倍政権に対して「自殺者数ワースト1位」「失業率増加ワースト1位」などという言説は検証できる。統計データで他の政権と客観的に比較できるからだ。日本ファクトチェックセンター(JFC)で実際に検証した事例で、判定はともに誤りだった。

意見ではなく「事実」を検証

ファクトチェックの原則は「意見ではなく客観的な事実であるかのように提示されている部分が事実かどうかを検証する」ということだ。

「雲が出ている。雨が降りそうだ。傘を持とう」という人がいたとして、検証をするのは「雲が出ている」という事実を提示している部分。「雨が降りそうだ」という推測や「傘を持とう」という意見は、その人の自由だ。

ただ実際には「これは事実の提示か。それとも意見か」と迷うことが多い。検証を始めてから「客観的なデータで結論をつけにくい」と気づくこともあるし、ファクトチェックに携わる人の間で検証対象にすべきかどうかで意見が別れることもある。

国語のテストを思い出してほしい、文章から「事実」を抜き出す問題と登場人物の「意図」を答える問題。あなたはいつも100点でしたか?

アメリカ大統領選での議論「ファクトチェッカーは一歩引くべき」

アメリカ大統領選をめぐるファクトチェックでも、何を検証対象とすべきかという議論はある。

アメリカで偽情報対策に取り組むNewsGuardの編集ディレクターEric Effron氏は「ファクトチェックの限界」と題した記事で、USA Todayなどのファクトチェックに異議を唱えた。

問題としたのは、ドナルド・トランプ前大統領がカマラ・ハリス副大統領を「border czar(国境問題の第一の担当者を意味する)」などと呼んだことを「誤り」と判定した検証だ。

Effron氏はファクトチェッカーによる「バイデン大統領がハリス氏を”border czar”と呼んだことはない」という指摘は正しいと言及した上で、こう述べる。

「そもそもborder czarという公式な役職はない」「多くの報道機関がそういう呼び名を使っていた」「そのことに対してホワイトハウスが記録を訂正したことはない」「バイデン大統領自身も彼女が国境問題に権限を持つという印象を残した」

つまり、政府が公式に「border czar」と呼んでいなかったとしても、それに近い印象や権限を政府は与えている、ということだ。トランプ前大統領がハリス氏を「border czar」と呼んだことをファクトチェックで「白か黒か」で判定するのは難しいという指摘だ。

記事では「NewsGuardは事実を解釈の対象としてではなく、真偽を証明できる主張として考える」と述べ、最後を「ときには、ファクトチェッカーは一歩引いて、政治家と評論家が激論を戦わせるのに任せるのが最善だ」とまとめている。

小池都知事「待機児童、8年間で97%削減」は?

筆者(古田)も同意見だ。「客観的に検証可能な事実」を明快に定義した上で検証し、オピニオンやグレーゾーンの議論とファクトチェックを区別すべきだと考えている。この観点からJFCで記事化を思いとどまった事例は多い。

例えば2024年6月、小池都知事が知事選でアピールした「待機児童、8年間で97%削減」という主張に対し、「統計の運用変更による詐術でデマだ」という指摘が広がった。

調べてみると、2017年に国が待機児童の定義を変更し、全国的に数え方を統一することになった。ただし、その定義変更によって待機児童数が減ったわけではない。東京都は2017年分について旧定義でも算出しており、旧定義の方が人数が少なかった。

また、東京都に確認したところ、2016年を起点にした8年間では確かに97%減っていた。2017年は旧基準で算出された2016年よりむしろ増えており、かつ、2017年以降は数え方は変わっていない。

では、JFCとして小池知事の主張が「正確」で、運用変更による詐欺でデマだという主張を「誤り」と判定するべきか。編集部で検討した結果、最終的には記事化を見送った。理由は隠れ待機児童の問題だ。

国の集計から漏れてしまう「隠れ待機児童」は今も存在する。

特定の保育施設を希望しているなどの理由で、国の定める「待機児童」からは除外されるが、実際には保育施設に空きが出るのを待っている子供達だ(「待機児童2680人、5年連続最少でピーク時の1割に…でも『隠れ待機』は増加 」2023年9月1日、東京新聞、「『待機児童減少』のニュース、本当?」」2024年7月1日、西日本新聞)。

日本共産党東京都議会議員団は、2024年6月に隠れ待機児童について調査し、2024年4月1日時点で回答のあった都内18区24市5町8村の実質的な待機児童は1万2229人いると指摘した(待機児童数の調査結果について)。

小池知事の主張を「正確」と判定すると、隠れ待機児童の問題が存在しないかのような印象を与えかねない。また、国全体の待機児童数も大きく減っているため、東京都だけの話ではないというのが、記事化を見送る決め手となった。

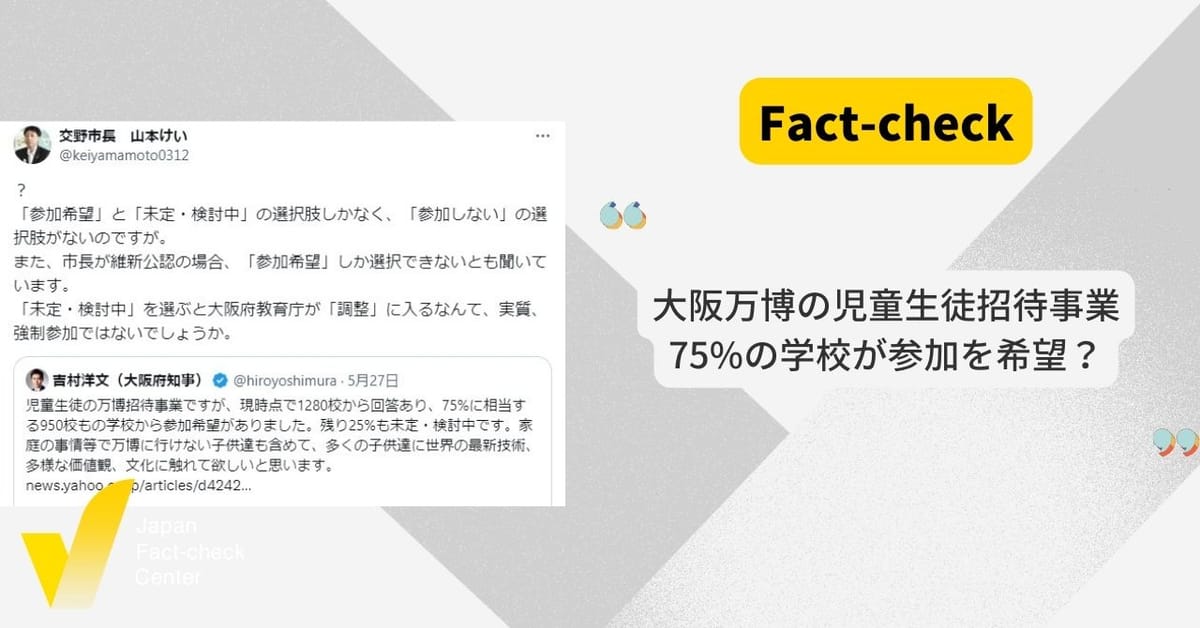

吉村府知事「大阪万博の児童生徒無料招待事業に75%参加希望」は?

検証した結果、「判定保留」とした事例もある。

2025年に開かれる大阪・関西万博で大阪府内の児童生徒が無料招待される事業をめぐり、吉村洋文知事が中間報告として「75%の学校から参加希望」と発言。大阪府交野市の山本圭市長が「不参加の選択肢はなく、実質強制参加」と反論したケースだ。

調べてみたところ、吉村府知事の発言時点で「75%が参加希望と答えている」のは事実だが、山本市長の言う通り、不参加の選択肢がなかったのも事実だった。

「実質強制参加」と言えるかどうかについて、吉村府知事は「参加しませんという学校があるのは当然だと思っている」と発言した。一方で、周辺の市町村が「強制」と感じたかどうかは個々の受け止め方によって異なる。

「実質強制参加である」というのは「雲・雨・傘」で言うと「雨が降りそうだ」という推測や評価の部分と見ることもできる。JFCでは双方の発言を「正確」「誤り」などと判定することは難しいと判断して、事実のみを列挙して「判定保留」とした。

ファクトチェック記事と解説記事

JFCでは2020年10月の発足からこれまでに400本を超えるファクトチェック記事を公開してきた。

検証対象を選ぶ時は、拡散した情報の中で、「影響範囲=広さ」「どれぐらい深刻か=深さ」「ユーザーの関心=近さ」の3つの指標を検討し、「客観的に検証可能な事実か」を考えている。公開する記事以上にボツになる記事がある。

小池知事の「待機児童を97%削減」という発言に対して「現状の定義で言えば、この発言は正確」というファクトチェックをすることは可能だ。しかし、それは隠れ待機児童という課題を見えにくくしてしまう。

「この発言だけを見ると正確とも言えるが、隠れ待機児童問題もある」とまで書くと、それはファクトチェックというよりは、解説記事やオピニオン記事の領域に踏み込む。この記事の見出しに「解説」とつけているのはそういう理由だ。

オピニオン記事はその名前通り、記者のオピニオンを盛り込んだ記事だ。解説記事はニュースやトピックを読み解く記事だが、限られた文字数で説明すると、情報を取捨選択せざるを得ず、記者の視点が色濃く反映されることがある。

Effron氏は前述の記事で「NewsGuardでは、事実を解説の対象としてではなく、真偽を証明できる主張として考える」と述べている。「真偽を証明できる」とはつまり、誰から見てもそれは「正確」「誤り」と納得してもらえるということだ。

例えば、画像や動画が捏造されていることが、オリジナルとの比較で自明だったり、拡散する言説が信頼性の高いデータや資料と明らかに矛盾していたりするときのように。

偽・誤情報対策をより広く

社会課題を包括的に分析したり、深く掘り下げたりする解説記事やオピニオン記事は非常に重要だ。一方で、JFCで取り組んでいるファクトチェックの多くは一見、「それが間違っているのは自明だ」と思えるものが多い。

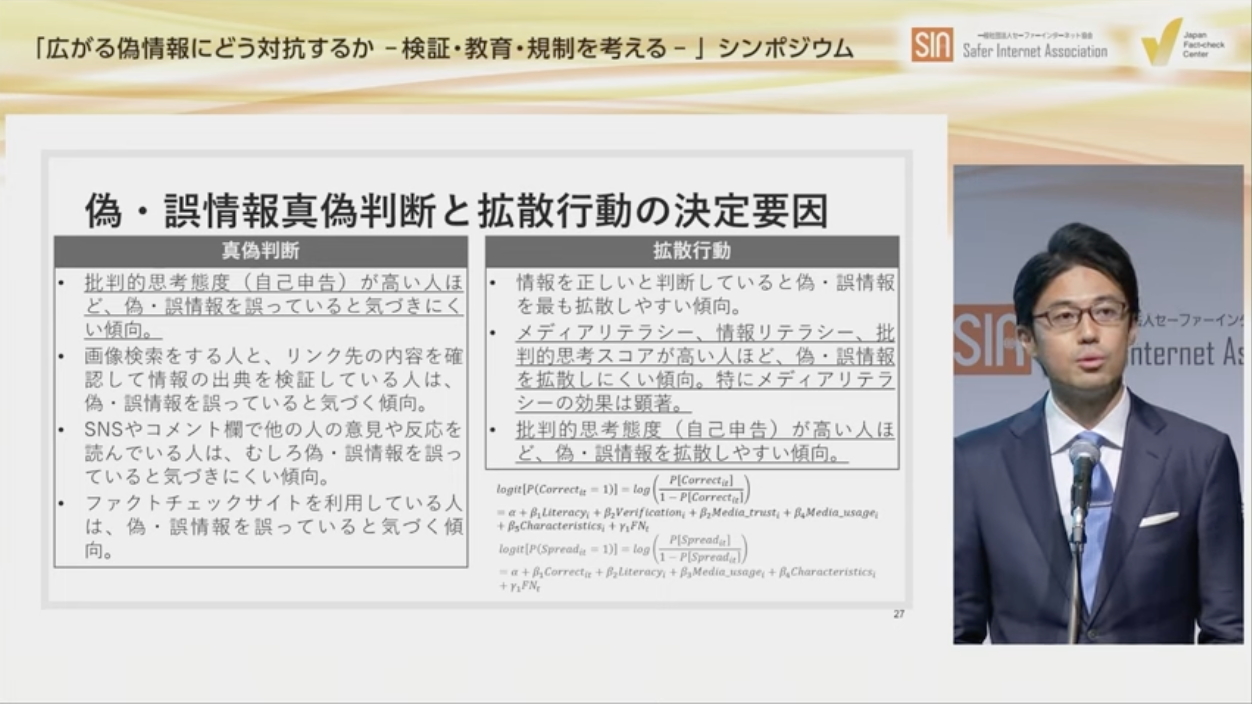

しかし、JFCと国際大グロコムで実施した2万人調査では、そういった偽・誤情報でも実に51.5%の人が「正しいと思う」と答えた。

「人工地震説」のようなあからさまな陰謀論や、マイノリティへのヘイト混じりの言説、海外からの影響工作など、誰かが検証を続けなければ、トンデモ論でも野放図に広がる。その結果が今の状況だ。

JFCは徐々に体制を強化し、2020年の発足当時は月10本程度だった記事本数が、2024年8月現在では動画も含めて月30本以上を配信できるようになった。今後も拡散する偽・誤情報へのファクトチェックを続けつつ、こういった解説記事や迫る総選挙での候補者の発言の検証などにも取り組んでいく予定だ。

それが、より幅広く重層的な偽・誤情報対策につながる。

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。