ファクトチェック機関が減っている理由と「狭義の検証」に止まらない大手メディアの役割【解説】

「世界中のファクトチェック機関が資金難や外部圧力で岐路に立たされている」(2024年9月11日)という記事を日本経済新聞が報じました。ファクトチェック機関が減っているというデータを紹介しています。ファクトチェックはこのまま停滞・衰退していくのか。その背景と対策を解説します。

減っているのは新規参入

日経新聞の記事「ファクトチェック機関、運営岐路に 資金難や外部圧力で」が紹介したのは、米デューク大学のReporters’ Labが公開しているデータだ。2024年5月30日発表のデータによると、2022年に世界で活動しているファクトチェック機関の数は111カ国457だったが、2024年には439に減ったという。

ファクトチェック機関の多くは、この10年で誕生した。新しく生まれた組織もあれば、大手メディアの特設チームとして活動を始めたものもある。できたばかりで基盤が弱く、資金集めにも苦労するため、消えていく組織は以前から少なくなかった。

それでも、新しく生まれる組織が多いことがファクトチェック業界の急成長を支えていた。Reporters’s Labの集計では2019年には91団体が活動を開始し、17団体が停止した。これが2023年には開始が10、停止が18と初めて逆転した。

データを見ると、ファクトチェック団体が急増した2018年、19年、20年の3年間にも、それぞれ21、17、18の団体が活動を停止していたことがわかる。これは2023年の停止数とあまり変わらない。

ここから見えてくるのは、活動を停止する組織が増えているのでなく、活動を始める組織が減っている現状だ。

資金難と外部からの圧力という2つの課題

日経新聞はファクトチェック業界の成長の停滞について「資金難や外部からの圧力」を挙げている。これはReporters’ Labも指摘している通りで、実際にファクトチェック団体にとって大きな試練だ。

韓国では8月にソウル大学(SNU)ファクトチェックセンターが活動を停止した。事実上の閉鎖だ。2017年に発足し、韓国のテレビや新聞など主要メディアと連携。2023年には国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の年次総会Global Factをソウルに招致するなど、アジアでも知られた存在だった。

チョン・ウンリョンSNUファクトチェックセンター長が来日した2020年に筆者(古田)は、その充実した体制について記事にしたことがある。

活動休止の理由は、韓国のネット大手ネイバーからの年間1億円にのぼった支援の停止だ。ネイバーは経済的な支援だけでなく、自身のサイトでのファクトチェックの特集コーナーの設置をやめた。これは日本で言えば、Yahoo!ニュースでの露出が止まるようなものだ。コンテンツのビュー数は急減した。

韓国では2023年にも、もう一つの組織「ファクトチェックネット」が活動を停止していた。急激な逆風の背景には、韓国の現政権と前政権のファクトチェックに対する姿勢の違いがあった。

韓国において「ファクトチェックは左派寄りで保守的な言論を主に検証しているのではないか」という批判がある。前政権下で広がったファクトチェックの動きに対して、保守派の現政権では批判が強まった。

ファクトチェックは非党派性と公正性を原則とし、検証だけでなく検証対象の選び方にも注意を払っている。しかし、保守派からの言説を「誤り」と検証すれば保守派から、リベラル派からの言説を「誤り」と検証すればリベラル派から批判される。どう検証するかだけでなく、何を検証するかが常に問われる。

報道の自由がほとんど存在しない国での活動はさらに深刻だ。Reporters’ Labは国境なき記者団が発表する「世界報道の自由度指数」で「非常に深刻」と評価された約20カ国で69のファクトチェック機関が活動し、ファクトチェッカーに敵対的な政府や政治家やその支持者からの罵詈雑言の強さを指摘している。

脅迫や逮捕や裁判といった圧力もある。弾圧を受けて他国に避難して検証を続けるファクトチェッカーもいる。

新しくファクトチェック組織を始める難しさ

Reporters’ Labや日経新聞の記事では指摘されていない背景もある。ファクトチェック業界への支援の広がりが停滞を始めた結果、新しく組織を立ち上げる資金繰りが非常に難しくなってきたということだ。

世界のファクトチェック機関の数で、Reporters’ Labと並んで引用されるデータがIFCNの認証団体の数だ。2024年9月現在169で、右肩上がりが続く。IFCNの事務負担が大きくなり、新規受付の一時停止や認証更新の遅れが発生しているほどだ。

IFCNの認証を得るには、ファクトチェック機関はIFCNの原則を守っていることを申請書の中で証明し、審査を通過する必要がある。Repoters’ Labは各団体が公開しているウェブサイトなどから独自にファクトチェック機関の活動を確認してデータベースに追加していく(ファクトチェック団体が複数の地域や国で携わるプロジェクトを個別に認定することもあるので、IFCNよりも大幅に数が多くなる)。

IFCNの認証は、大手プラットフォームや財団など、世界中の様々な組織から支援金を得る際の参考となる。例えば、Metaの第三者ファクトチェックプログラムは世界60以上の言語で約100団体が契約し、活動の主な資金源となっている。日本では2024年9月に一般社団法人リトマスが初めて登録した。

経済的に苦しい新興団体にとって、IFCN認証は活動を続けられるかどうかの試金石だ。日本ファクトチェックセンター(JFC)は2023年5月に認証団体となり、現在、認証更新の手続きを進めている。日本では他にリトマスと認定NPO法人インファクトがIFCNの認証を受けている。

すでに3団体が認証を受けている日本で、新たにファクトチェック機関を立ち上げ、活動の実績をつみ、IFCNの認証を得て、活動資金を確保し、継続的に運営をする計画を立てるのは困難だ。経済的な支援を受けられる団体は限られ、資金の多くは既存の団体に流れるからだ。状況は他国でも変わらない。

これがファクトチェック機関の立ち上げが急減している大きな理由の一つだろう。

継続への最大の課題はビジネスモデルの不在

既存のファクトチェック機関も安泰ではない。根本的な問題として、安定的な収入を得るためのビジネスモデルが存在しないからだ。

デマや怪しい情報は無料でSNS上に広がっていく。「検証しましたよ」というコンテンツを有料で販売したとしても、対抗策とならない。つまり、ファクトチェック記事は無料にせざるをえない。

広告モデルも成立させるのは難しい。センセーショナルな見出しや派手な偽画像などで耳目を集める偽・誤情報に対して、生真面目なファクトチェック記事は大量のビューを集めにくい。広告料だけでは時間をかけて検証するだけの人件費を賄うには程遠い。

IFCNが認証団体を対象に調査し、毎年公開している「State of the Fact-Checkers Report(2023年版)」によると、83.7%の団体が資金調達と経済的な継続性に不安を抱えている。JFCも例外ではない。フルタイム職員は約5割が5人以下(JFCは2人)で、年間予算1500万円以下が37.96%、1500万-7500万円が35.04%と小規模でやりくりしている。

ほとんどの団体は収入をGoogleやMetaなどの大手プラットフォームやジャーナリズムや民主主義を支援する欧米の財団などからの支援に頼っている。JFCはGoogleとMetaに加えて、LINEヤフーからの支援で運営資金を賄っている。

これらの資金がカットされれば、閉鎖は免れられない。支援を広げようと各団体は努力し、IFCNもファンドレイジングに関わるセミナーを開いている。既存組織でもこれだけ苦しいのだから、新設するとなるとさらに厳しい。

既存メディアが新規参入する可能性は低い

組織の新規立ち上げが難しいとなると、既存メディアの参入がファクトチェックの拡大を支えるのか。日本で普及に取り組んできた認定NPO法人ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)では、マスメディアがファクトチェックに取り組むことに期待し、そのための支援活動に取り組んできた。

2023年まで理事を務めていた筆者(古田)も、複数の新聞社やテレビ局などでファクトチェックに関するセミナーに取り組んできた。結論から言うと、マスメディアが今度、IFCNが提唱するような「狭義のファクトチェック」に恒常的に取り組む可能性は低いだろう。

狭義のファクトチェックとは、検証の対象や過程や結果をその根拠とともに視聴者に明快に提供し、判定基準なども公開するなど、細かいルールに則ったものだ。

日本のマスメディアもネット上の偽・誤情報や政治家の発言などを検証することはあるが、厳密な意味での「狭義のファクトチェック」は非常に少ない。沖縄タイムスや琉球新報、朝日新聞や毎日新聞などに事例があるぐらいだ。

また、大きなトピックがあった時に検証するのが主で、普段から検証しているわけではない。JFCは月30本超のコンテンツを出しているが、月10本以上出している組織はファクトチェック専門組織を入れても他にない。

なぜ、マスメディアで狭義のファクトチェックに恒常的に取り組むのが難しいのか。一つは、月に何十本も検証記事を出すほどの紙面や番組のスペースがないこと。ウェブサイトなら無尽蔵に公開できるが、サイトのみにコンテンツを出す体制を整えるのはマスメディアでも人員的・予算的に難しい。

また、ネット上の偽・誤情報などは「細かい話が多すぎてマスメディアのやる仕事ではない」という反応が一般的だ。

NHK放送文化研究所が2023年に実施した全国の主な新聞社と東京・大阪・名古屋のテレビ局(民放・NHK)の74社を対象としたアンケート(回答は22社)では、「ファクトチェックを実施している」と答えたのは8社だった。「ファクトチェックという言葉の定義が曖昧」「自社メディアが報じたわけでもない情報を、当事者でもない我々がチェックするのは疑問だ」などの回答は、各社の消極的な姿勢を端的に示している。

狭義のファクトチェックに限らない既存メディアの貢献

しかし、大手メディアが何もやっていないというわけではない。NHKは「フェイク対策」と銘打って、実質的にファクトチェックに近いコンテンツを継続的に出している。日経新聞はこの分野に関して積極的に報じており、読売新聞は連載「虚実のはざま」で深掘りした。

「ファクトチェックの岐路」について考える際に、狭義のファクトチェックだけでなく、このような特集や調査報道など、偽・誤情報対策としての「広義のファクトチェック」も考慮すべきだろう。

また、偽・誤情報対策を考える上で、大手メディアの最も重要な役割は、素早く正確でわかりやすい情報発信だ。デマや怪しい情報は、情報が不足したり、はっきりしない状況のときに特に拡散する。「情報の空白(Data void)」と呼ばれる問題だ。デマの拡散者はその隙をついて、偽情報を流し込む。

SNS隆盛の時代とはいえ、今も強力な情報発信力を持つ大手メディアが「取材に基づいた事実を迅速かつ正確に報道」すること、これは総務省「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」でも指摘されていることだ。

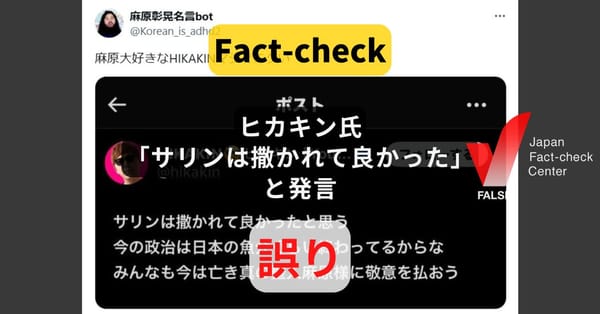

JFCのように専門組織として、数多くのファクトチェック記事を出すことは、膨大な量の偽・誤情報に対応するためにも、メディア情報リテラシーの生きた教材として活用するためにも、日本の情報生態系の現状を知るためにも重要だ。

同時に大手のマスメディアがその規模や専門性やデータ分析の力を活かして、素早く正確な情報発信を続け、広義のファクトチェックに努める。このような重層的な取り組みこそが、より良い情報生態系の未来に不可欠だ。

(Top画像はAI生成です)

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。