ファクトチェックとは 定義・ルール・手法を解説

ファクトチェックとは「事実の検証」を意味します。不確かな情報、根拠のないデマ、陰謀論などが広がる中で、客観的・科学的な根拠に基づいて事実を確認し、拡散している言説が正確かどうかを判定します。

「意見は人それぞれ」「何が事実かを誰かが決めて良いのか」などの批判もあります。ここではファクトチェックとは何かについて、国際ファクトチェックネットワーク( International Fact-checking Network, IFCN)などの規定も参考にしつつ解説します。

ファクトチェックの国際的なルール

ファクトチェックは世界中で実施されており、国際的に認められた一定のルールが存在します。

世界のファクトチェックをリードするIFCN

IFCNは世界最大のファクトチェック団体の連合組織で、米ジャーナリズム研究機関ポインター研究所に本拠を置いています。2024年1月27日現在、IFCNの認証を得ているファクトチェック団体やメディアは世界に172存在します(61団体は認証リニューアル中)。日本ファクトチェックセンター(JFC)もその一つです。

IFCNはファクトチェックの普及や進化のために認証団体や関係者が集まるイベント「Global Fact」を開催しているほか、認証団体の交流や協力を促進しています。

IFCNの認証を得ているかどうかはファクトチェック団体として世界的に認められるかどうかの重要な基準となっています。

IFCNの認証団体が遵守する5原則

認証団体はIFCNが定めるファクトチェックの5つの原則を守ることが求められています。5原則の概要は以下のとおりです。

非党派性と公正性

片方の側や特定の政策的立場に立ったファクトチェックではなく、全ての検証を同じ基準で実施する。

情報源の基準と透明性

ファクトチェックを見たユーザー自身も独自に検証ができるように、情報源の安全が確保できないような例外を除いては透明性を確保する。

資金源と組織の透明性

資金源や構成員を明らかにして組織の透明性を確保し、ユーザーに対して問い合わせ窓口も明示する。

検証方法の基準と透明性

検証対象の選択から取材や公開、訂正に至るまでファクトチェックの方法論を説明し、ユーザーにも検証対象の提供を奨励する。

オープンで誠実な訂正方針

訂正指針を公開し、明確かつ透明性をもって訂正し、かつ、それが可能な限りユーザーの目に触れるようにする。

原則だけではない、共通するファクトチェック手法

原則はあくまで原則で、細かいルールまで決められているわけではありません。しかし、各団体のファクトチェックの手法は似通っています。

JFCのファクトチェックは、世界の先行事例を参考に、検証対象・検証過程・判定の3要素で構成しています。

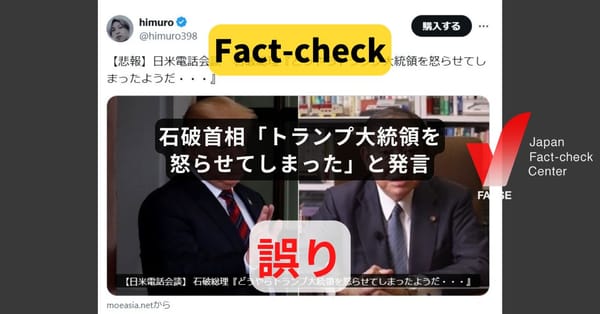

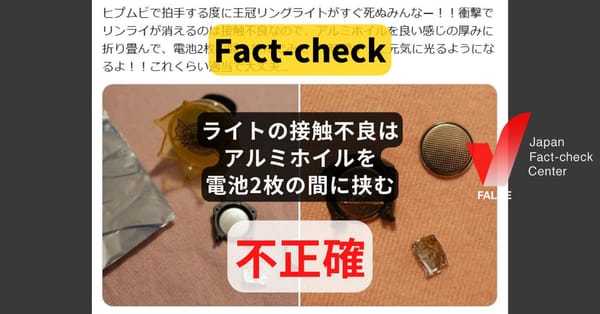

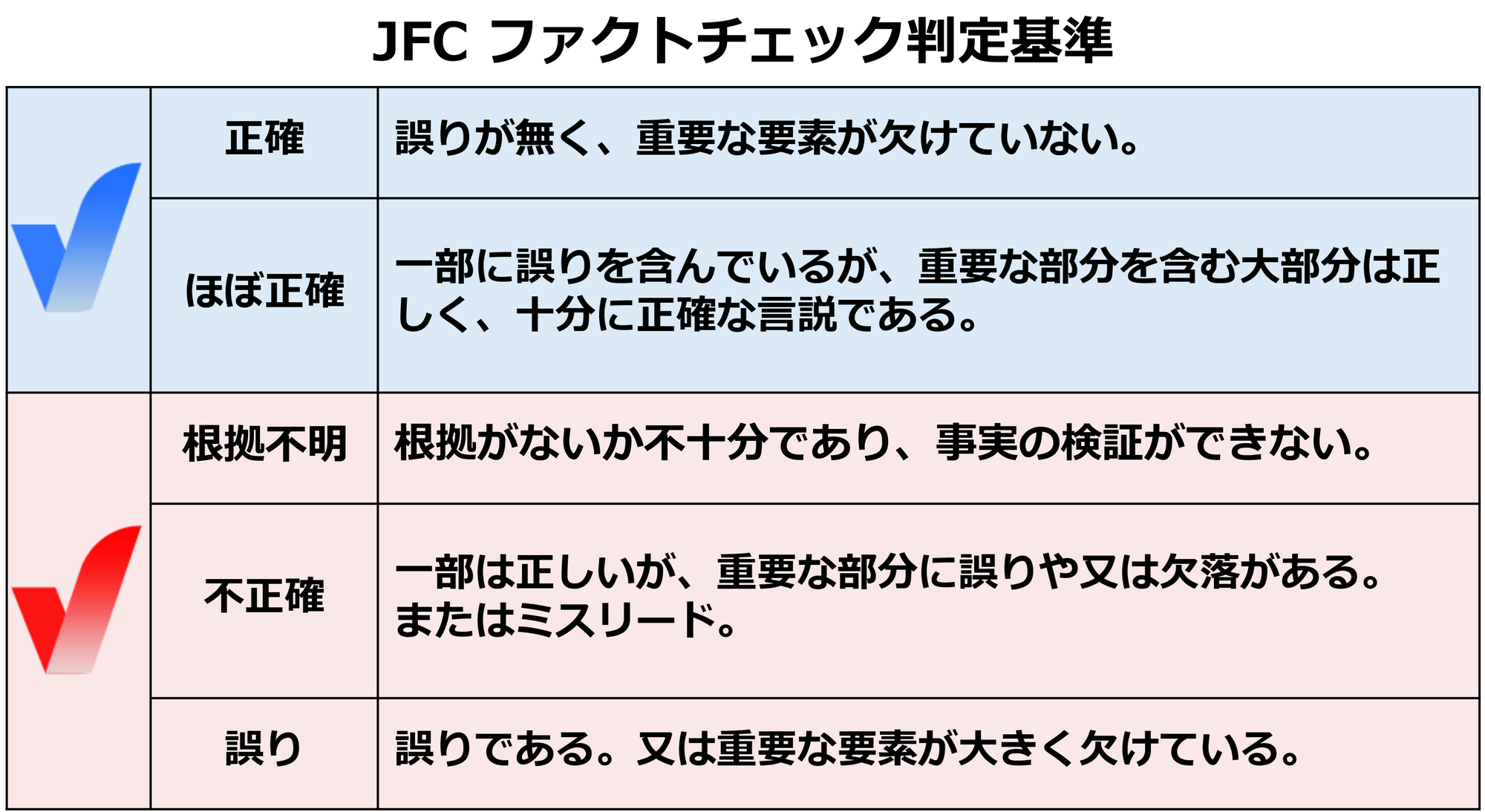

判定結果は「正確」「ほぼ正確」「根拠不明」「不正確」「誤り」の5段階としています(詳細は「JFCファクトチェック指針」)。

以下、検証の公正性や信頼性を保つための方法論について解説します。

「提示された事実」を検証する

ファクトチェックに対する批判の一つに「意見は人それぞれで、どれが正しいなんて検証できないはずだ」というものがあります。これはファクトチェックに対する根本的な誤解から生まれる批判です。

「オピニオンチェック」ではない

重要な点は「事実を検証すること」です。意見を検証(オピニオンチェック)するわけではありません。

民主主義社会の日本では、憲法19条が思想及び良心の自由を、憲法21条が言論や表現の自由を保障しています。だからと言って、嘘やねじ曲げられた「事実」が広がって、誤解や誤った判断につながれば、個人の生活や社会を不安定にします。

事実と意見を切り分ける

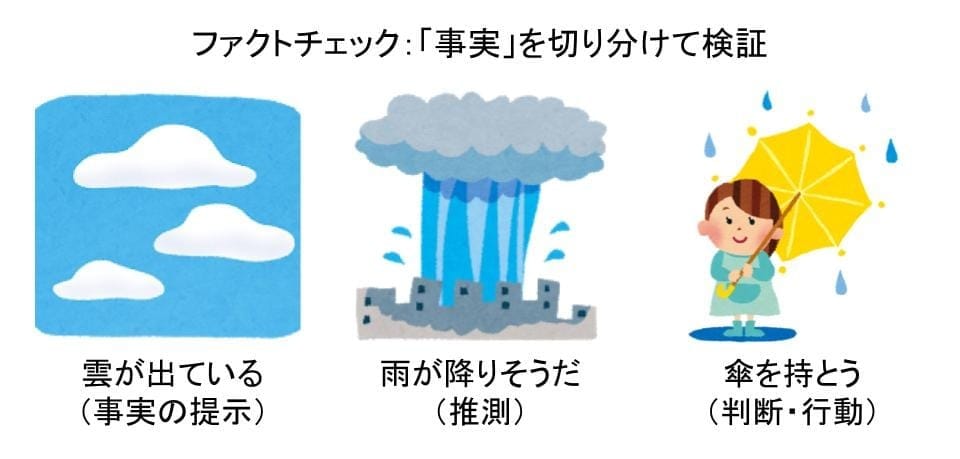

意見ではなく事実を検証するとはどういうか。「雲が出ている。雨が降りそうだ。傘を持とう」という言説があるとして、どこが検証対象となる「事実」なのかを考えてみます。

この場合、提示されている事実は「雲が出ている」です。「雨が降りそうだ」は雲が出ていることを前提とした上での推測であり、「傘を持とう」は雨が降りそうだという推測を元にした判断です。

もし、「雲が出ている」という前提となっている事実が誤っているとしたら、推測も判断も根拠が崩れることになります。

実際は雲が出ていないとしたら判定結果は「誤り」、雲がほんの少ししか出ていないとしたら「不正確」、雲が出ているけれど雨雲ではないとしたら「ミスリード」などと判定できるでしょう。

ただし、それでも「雨が降りそうだ」と推測したり、「傘を持とう」と判断したりするのはその人の自由です。「雲は出ていないから傘を持つな」と書くとしたら、それはファクトチェックというよりもオピニオン記事になります。

ある政治家が誤った発言をしたとして、JFCが「誤り」と判定しても、その政治家を支持するかどうかは人それぞれです。ワクチンは毒だという言説を「毒ではない」とJFCが判定しても、ワクチンを接種するかどうかは人それぞれです。

事実を検証することの重要性

事実の検証は、民主主義社会を守るために必須の営みとなっています。ノーベル平和賞を受賞したフィリピンのジャーナリスト、マリア・レッサ氏は受賞演説でこう語りました。

事実がなければ真実はない。真実がなければ信頼もない。信頼がなければ、現実も民主主義も共有されず、気候変動、新型コロナウイルス、真実をめぐる闘いなど、世界が直面している問題に対処することも不可能になる。

検証対象の選び方

ファクトチェックの対象には、公開されているあらゆる言説が含まれます。SNSへの投稿、ネット掲示板の書き込み、政治家など著名人の発言などです。テーマも多岐にわたります。どうやって検証対象を選ぶのかを解説します。

対象を選ぶ上での「非党派性と公正性」

ファクトチェックの公正性は、どのように検証するかだけでなく、どのように検証対象を選ぶか、にも関係します。例えば、ある政治思想や団体に紐づく言説ばかりを検証するのは公正とは言えません。

IFCNが原則の第一に掲げる「非党派性と公正性」に基づき、思想信条などと関係なく対象を選ぶ必要があります。JFCの「政治」分野を見ると、与党野党の違いなく検証しています。

一方で、選挙においてある陣営を攻撃する誤/偽情報ばかりが大量に拡散することもあります。そういった場合において、全ての陣営に関連する情報を同じ比率で検証することが公正であるとも言えません。

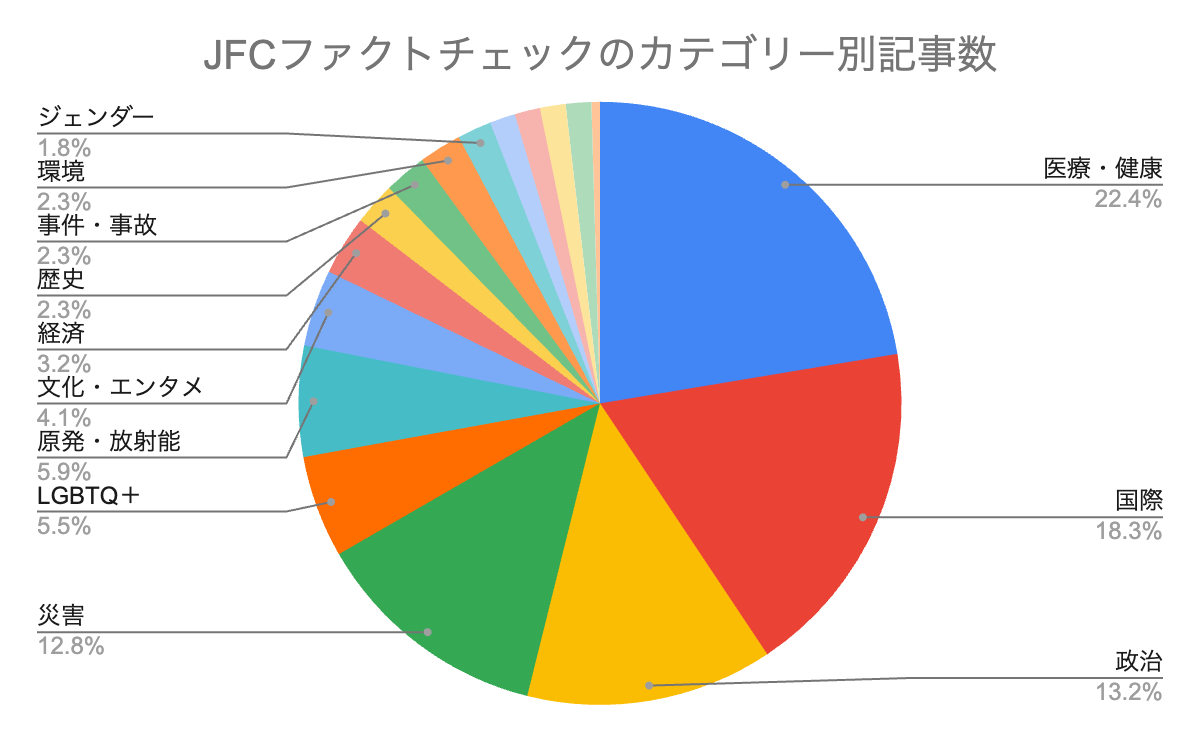

「医療・健康」「国際」「政治」など多様なカテゴリー

JFCの場合、2022年10月の発足から1年3ヶ月で200本を超えるファクトチェック記事や動画を公開しており、テーマは「医療・健康」「国際」「政治」「災害」など、「経済」や「文化・エンタメ」など多岐にわたります。

設立当時の2022年10月にはまだ新型コロナやウイルスの話題が多かったことや、人々の関心が高い健康や食事に関しては常に誤/偽情報が拡散するために「医療・健康」が最も多くなっています。

ロシア・ウクライナ、イスラエル・パレスチナでの戦争で世界的に偽情報やプロパガンダの拡散が相次いだことから「国際」も多いです。現在は能登半島地震の影響で「災害」が増加中で、今後、総選挙が始まれば「政治」が増えるでしょう。

海外を見ると、主に政治にまつわる言説を検証するアメリカのPolitiFact、気候変動や医療・健康などの科学的分野での検証を中心としたフランスのScience Feedbackなども存在します。

指標としての「広さ」「深さ」「近さ」

大量に存在する誤/偽情報の中から、どうやって検証対象を選ぶのか。指標となりうるのが、影響する人の多さ=「広さ」、影響の深刻さ=「深さ」、影響の身近さ=「近さ」です。JFCではこの3つを考慮して検証対象を選んでいます。

ネット上での影響を定量的・定性的に分析するためにツールを活用し、JFCのLINEアカウントからの情報提供なども受けつけています。

人々の関心はそれぞれです。ある分野について深刻に考える人もいれば、「なぜこんなものを検証するのか」と疑問に思う人もいます。

例えば、JFCは「飛行機雲は実は闇の政府が人口削減を狙って空から散布している毒物だ」というケムトレイル陰謀論を検証しました。馬鹿馬鹿しいという人もいますが、Googleサーチコンソールを使えば、どれだけ多くの人がこの陰謀論を検索し、記事を読んでいるかがわかります。人工地震説などもそうです。YouTubeやTikTokで広く見られています。

科学的・客観的な証拠に基づいて検証する

ファクトチェックをする際に重要なのは、可能な限り誰もが納得できるように科学的・客観的な証拠に基づいて検証することです。

実は簡単な画像や動画の検証

写真や動画が改竄されているような事例では、オリジナルを探し出して比較すれば、偽物であることを明確に指摘できます。GoogleレンズやInVIDなど、無料で誰でも使えるツールが公開されています。

これらのツールの利用方法などについては、JFCファクトチェック講座で解説しています。ぜひご利用ください。

こういったツールは数ヶ月単位で進化します。JFCでは今後も講座をアップデートしたり、新たな記事で解説したりしていく予定です。

公的な記録や専門家・当事者への確認、OSINTなど

ツール活用以外にも、検証の手法は様々です。国会の議事録など公的な記録で事実確認したり、複数の信頼できる論文や専門家への取材、当事者への確認などで検証することもあります。

公開されている情報をもとに調査を進める「OSINT(Open Source Intelligence)」の手法を使うこともあります。

公開情報にこだわるのは、読者自身も記事を元に独自に検証することを可能にするためという理由があります。

「公開」がファクトチェックのキーワード

欧州ファクトチェック規範ネットワーク(EFCSN)は、IFCNが公開している原則よりも詳細な規範を定め、第2章「方法論」には12のルールが記されています。概要は以下の通りです。

検証プロセスを公開する。

誰の主張でも同様の基準で評価する。

公共の利益に関わる話題に主眼を置く。

誰もが検証対象を提案できる窓口を設ける。

読者が検証過程を再現できるよう、証拠をできるだけアクセス可能にする。

可能な限り一次資料に依拠し、記述の全てに関連する証拠を提供する。

情報源が一つしかない場合を除き、2つ以上の情報源を提供する。

安全が脅かされる場合を除き、すべての情報源を実名にする。

専門家の意見を引用する場合は、その専門家の信頼性を立証する。

検証は最低1回は著者以外の者による編集を受ける。

正確で事実に基づいた、感情的でない言葉で検証結果を発表する。

公共の利害に関する問題に対する事業の影響を報告する。

「検証プロセスを公開する」「読者が検証過程を再現できるよう、証拠をできるだけアクセス可能にする」というのは、ファクトチェックの方法論として非常に重要です。

JFCの記事でわかる通り、私たちは検証の根拠に可能な限りリンクを貼っています。読者が自ら確認できるようにするためです。

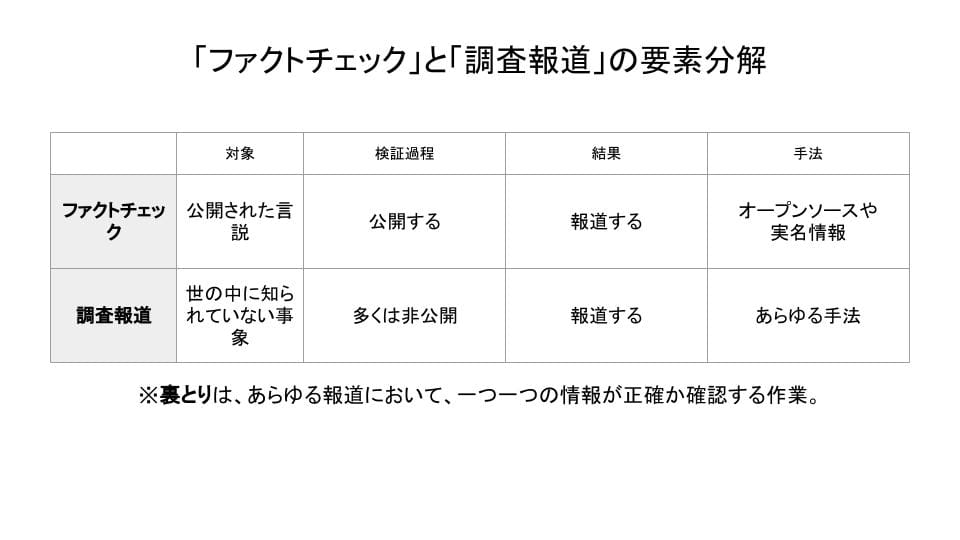

「事実確認・裏とり」や「調査報道」との違い

日本は諸外国と比較してファクトチェックの取り組みが遅れて、2023年までG7の中で唯一、IFCNの認証団体が存在しませんでした。これに対して、既存の報道機関から「私たちは日常的にファクトチェックをしている」という反論もあります。

しかし、この場合の「ファクトチェック」はここまでこの記事で解説してきたものとは異なり、「事実確認・裏とり」や「調査報道」などを意味することがほとんどです。違いを説明します。

ファクトチェックと一般的な報道は手法が異なる

IFCNやEFCSNが公開するルールが示す通り、ファクトチェックは透明性や説明責任を重視します。世の中に拡散した情報を「誤り」「正確」などと判定するのに、そのファクトチェックが信頼されなければ意味がありません。

検証の信頼性を高め、提示された証拠に基づいて読者も検証を再現できるようにするためにも、可能な限り証拠を開示し、検証過程を説明します。

報道の場合、報道する内容が事実かどうかを確認し、事実でない場合は「事実でない」と報道するよりも、そもそも記事として取り上げないことの方が一般的です。私自身も13年間、新聞記者として働いた経験がありますが、そうやって報道しなかった事例が無数にあります。

細かく事実確認をして報道するいわゆる「調査報道」とファクトチェックも異なります。調査報道ではしばしば匿名の情報源に頼り、証拠を全て記事で開示したり、事実確認の過程を細かく説明する訳ではありません。

事実確認・裏とりや調査報道は非常に重要な活動ですが、ここで説明するファクトチェックとは異なります。

JFCファクトチェック講座の活用を

JFCではファクトチェックのやり方を具体的に解説する連載「JFCファクトチェック講座」を公開しています。

ネット上に公開されている資料を効率良く検索する技法や画像や動画の検証ツールの使い方などを紹介しています。これらの知識があれば、自分でファクトチェックをすることも可能です。ぜひ活用してください。

修正

2024年7月25日

ファクトチェックの判定基準の表を差し替えました。「根拠不明」のロゴを黄色から赤色に変更しました。

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。