JFCリテラシー講座2:クリティカルシンキングで自分自身も吟味する

講座1で見たように、情報氾濫によって不可避的にフィルターバブルやエコーチェンバー、極性化や偽情報/誤情報などの課題が大きくなっていきました。日本ファクトチェックセンター(JFC)ではその対策として、日々の検証と同時に「リテラシー」の普及に取り組んでいます。

リテラシー(literacy)とは、英語で「読み書きする能力」という意味で、インターネット上だけでなく、日常で接するあらゆる情報や言説を適切に理解、解釈、分析して、活用する能力のことです。

まずは、様々なリテラシーを紹介します。

ニュース/情報/デジタル/メディアリテラシー

「リテラシー」は様々な言葉を組み合わせて、それを理解し、活用する能力という意味に使われます。例えば、ニュースリテラシー、情報リテラシー、デジタルリテラシー、メディアリテラシーなどです。

大雑把に言えば、ニュースリテラシーはニュースを、情報リテラシーは情報を、デジタルリテラシーはデジタルを、メディアリテラシーはメディアを、理解・活用する能力という意味になります。

それぞれの「リテラシー」の領域は重なっています。これは「ニュース」なのか「情報」なのか、厳密に区別をするのは難しいですし、多くの情報はメディアを通じて、あるいはデジタル技術を通じて流通します。

「ニュース」というと、かつては新聞やテレビなどのマスメディアが取材・編集したコンテンツを指す意味合いが強くありましたが、誰でもネットを通じて情報を受発信できる時代には、それぞれに重なりあうリテラシーを包括的に身につける必要があります。

JFCリテラシー講座の1回目で解説したフィルターバブルやエコーチェンバー、偽情報/誤情報なども、現代のニュース、情報、メディア、デジタルなどを考える上で、リテラシーの前提となる知識と言えるでしょう。

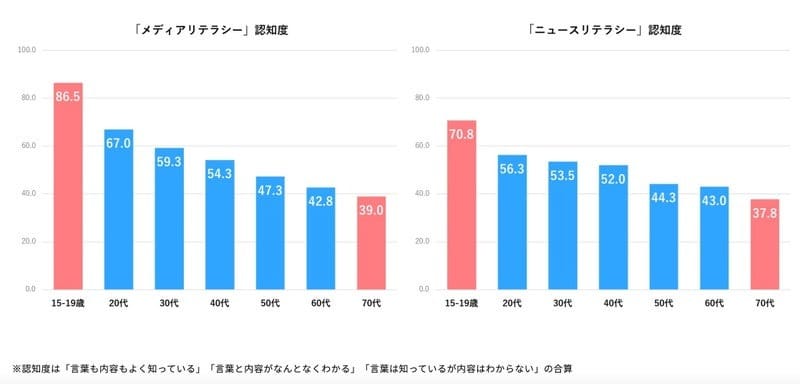

しかし、実際にはこれらのリテラシーに関する知識の普及率は高くはありません。「内容をよく知っている」かというだけでなく、「名前を知っているか」を示す認知度で見ても、高くはありません。特に、学校教育で学ぶことがなかった世代ほど認知度は低い傾向があり、50代以上では50%をきります(電通総研「情報摂取に関する意識と行動調査」)。

リテラシーには効果がある

ここまで「リテラシーは大切である」という前提で話を進めてきましたが、誤情報/偽情報に対して、どれだけの効果があるのでしょうか。

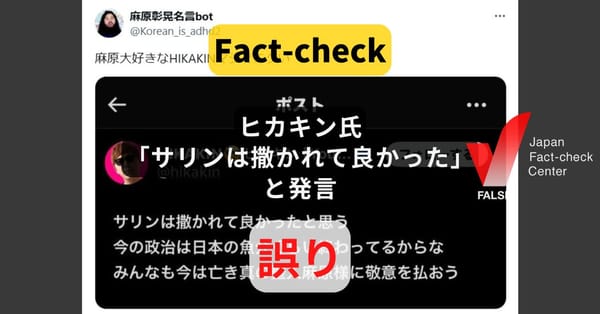

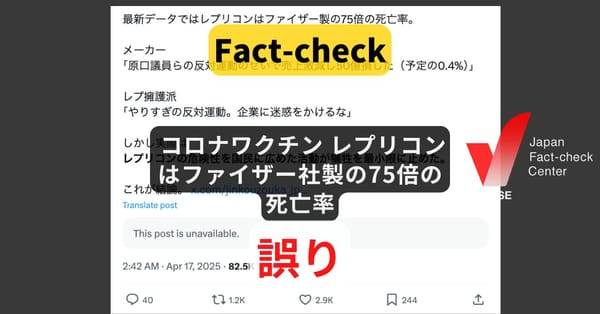

JFCファクトチェック講座でも引用した国際大学GLOCOMのリポート「Innovation Nippon」の最新版「偽・誤情報、陰謀論の実態と求められる対策」(2023年5月発表)では、以下のように分析しています。

メディアリテラシーが高いと、偽・誤情報を信じにくく、陰謀論に誤っていると気づきやすい傾向が顕著に見られた。また、情報リテラシーが高いと、陰謀論を信じにくく、誤っていると気づきやすく、事実のニュースを誤っていると思いにくい傾向にあった。ただし、情報リテラシーが高いと、偽・誤情報を誤っていると気づきにくい傾向も見られた。判断を保留しやすくなると考えられる

また、スマートニュースメディア研究所では、メディアリテラシーに関する効果検証をしています。埼玉県戸田市の教育委員会と共同で小学5年生に実施したプロジェクトで、6カ月間継続してメディアリテラシーの授業を受けたクラスと受けなかったクラスの児童を比較しました。

その結果、計7回の授業を実施した3クラスと授業がなかった2クラスとの間で、効果測定テストを授業実施前と後に実施したところ、正答率に差が出たそうです。

クリティカルシンキング=吟味する思考

様々なリテラシーが、偽情報/誤情報への対応に役立つ。それらの複数のリテラシーに共通する要素があります。

その一つが「クリティカルシンキング」です。一般的には「批判的思考」と訳されることが多く、そのために、「常に情報やメディアに批判的な目を向ける思考」という印象を与えます。

2022年に出版された「メディアリテラシー 吟味思考を育む」では、クリティカルシンキングに「吟味思考」という訳語をあてています。

この本の中で、楠見孝氏(京都大院教育学 研究科教授)は「批判的思考の『批判』は『非難』ではない」と説明し、批判的思考に基づく行動として、次の 4 つを挙げています。

- 相手の発言に耳を傾け、考えや論拠、感情を的確に理解する。

- 立ち止まって考える。賛否両方の立場からじっくり考え、評価する。

- 証拠に基づいて前提や理由を系統立てて、相手に説明する。

- 目的、状況、相手の感情、文化、価値観を考慮して実行する。

一方で、批判的思考に基づかない行動としては、次の4つを挙げています。

- 相手の発言に耳を傾けず、議論を退ける。表面的な評価をする。

- 揚げ足を取る、人を惑わせる。正当でない要求を出す。

- 証拠に基づかない、先入観や偏った解釈によって説明する。

- 目的、状況、相手の感情、文化、価値観を考慮しない。

「相手の発言に耳を傾ける」「賛否両方の立場からじっくり考える」など、たんに相手を批判・非難するのではなく、まさに吟味する思考方法であることがわかります。

JFCは、この本の編者の一人でスマートニュースメディア研究所の山脇岳志所長に話を聞きました。

インタビュー:スマートニュース メディア研究所 山脇岳志 所長

メディアリテラシーの3つのポイント

Q:リテラシーには様々な要素があり、複雑な概念です。中心となる要素は何でしょう。

山脇:本にも書いたメディアリテラシーについて言えば、これをフェイクニュースの時代にフェイクを見極めるスキルと捉える人もいます。間違いではないのですが、もっと広く多義的に捉えるべきだと思います

3つのポイントがあると考えています。一つはすべてのメディアメッセージは再構成されていると意識すること。2つ目に、クリティカルシンキング(吟味思考)の大切さを自覚すること。3つ目は、メディアの仕組みを理解すること、です。

Q: 「メディアメッセージは再構成されている」とはどういうことでしょう。

山脇:人間はそもそも、情報をそのままではなく、切り取って伝えます。逆にいうと、全ての情報は切り取ってしか伝えられない面があるということを意識する必要があります。

これを意識せずに「マスコミは切り取る」「印象操作する」とか言う人もいます。しかし、何か情報を伝えるときには、その人自身も情報を切り取って編集しています。

また、多くの人はデジタルメディアの仕組みを知りません。検索エンジンやSNSなどのプラットフォームのアルゴリズム(※JFCリテラシー講座1を参照)によって、私達はすでに選別された情報に接しています。

膨大な情報の中では、このようにある程度フィルター(※同)をかけないと、やっていけません。不可欠な技術ですが、同時に自分の見たいものしか見なくなっている。そういったようなことを意識しないと、どんどん視野が狭くなっていきます。

吟味思考はメディアリテラシーの核

Q: 2つ目のクリティカルシンキングについて、編著では「吟味思考」と訳してますね。

山脇:クリティカルシンキング=吟味思考がメディアリテラシーの核になると考えます。

クリティカルシンキングは「批判的思考」と直訳されることがあります。しかし、ここでいう「クリティカル」は、「内省的な思考」とか「熟慮的な思考」を意味するもので、他者やメディアを批判するものではないと考えます。

メディアリテラシーの中核にクリティカルシンキングを置くべきだと思うのは、そういう吟味が不可欠だと思うからです。

間違った情報に踊らされないために、すぐに信じそうな自分に対して「これはホントかな」と考える、あるいは人間のバイアス、つまり、心理的な癖などを自分で理解するなど、自分自身に問いかけることが重要です。

吟味思考を身につけるための方法論

Q: 吟味思考を身につけるには、どうすればよいでしょうか。

山脇:帝京大学法学部の若山昇先生が提唱している方法論を引用してお話しします。

一つは「『なぜ』という問いを何度も投げかける」ということです。そうやって問題を深く掘り下げると、本質が見えてきます。

そもそも、大きく意見が分かれているような事象について、なぜなんだろう、なぜあの人はそう考えるんだろう、なぜそのような議論になるんだろうと問いかける人が、まだまだ少ないと思うのです。

次に「手で考えてみよう」ということ。普段から自分の思考というのを、書きながら整理してみることが、有用であるはずです。

最後に「立場を替えて考えよう」ということです。第三者の立場で、あるいは相手の立場で考えることを意識してやってみましょう。さらに、自分とは異なる立場の人の考えや意見を検索してみて、しっかり読んでみるのも有用ではないでしょうか。そんな訓練をしてみることも大事です。

クリティカルシンキング=吟味思考というのは、問い続ける、立場を変えて考える、そして自分を内省的に見つめるということです。その訓練を続けることで、吟味思考を獲得できるのではないでしょうか。

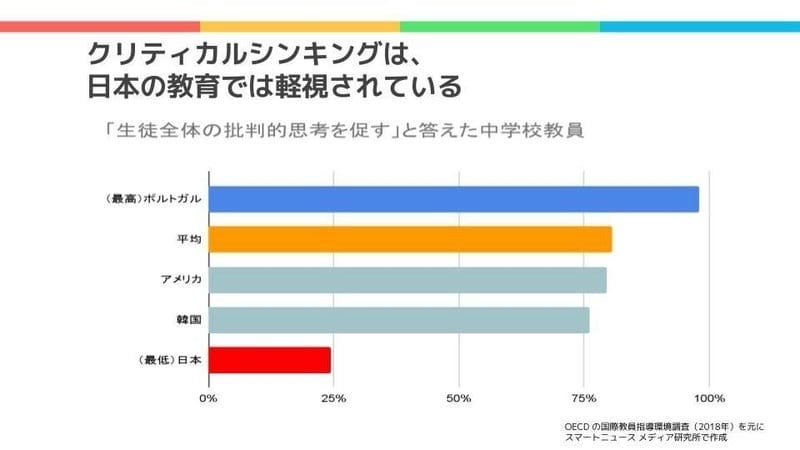

日本はクリティカルシンキング教育が最下位

Q: デジタル技術の発達とともに情報が氾濫する中で、リテラシー教育の重要性が指摘されています。日本の現状はどうなのでしょうか。

山脇:日本では、クリティカルシンキングの教育が非常に軽視されています。欧州諸国を中心に日米を含めた38カ国の先進国が加盟するOECD(経済協力開発機構)の調査で、中学校の先生を対象にしたときに、調査対象国の平均で8割ぐらいの先生が、生徒のクリティカルシンキングを促す教育を実施していると答えています。しかし、日本は最下位の20%台にとどまっています。

社会に出れば、クリティカルシンキング=吟味思考はより一層必要になります。しかし、日本では、学校教育のうちから構造的に段階を踏んだトレーニングをしていません。

今後、社会全体としてクリティカルシンキングの必要性や重要性への理解が増し、学校の授業や家庭での学びなどで、リテラシーを身につける機会が広がるように取り組んでいかなければなりません。

講座目次

1.「情報氾濫の時代を生き抜く能力」

2.「クリティカルシンキングで自分自身も吟味する」

筆者略歴

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。